多くの経営者にとって、「銀行融資」つまり借入金は、事業運営に不可欠なものです。しかし、自社の借入金が果たして「適正な水準」なのか、漠然とした不安を抱えている方も少なくありません。

「自社の借入金は多すぎないか?」

「なぜ借入金が増え続けるのか、なかなか減らないのか?」

「銀行融資の限度や目安はどのくらいなのか?」

この記事では、企業の経営者、財務担当者、そして銀行関係者など、「銀行融資の適正額」について情報収集されている皆様に向けて、これらの疑問に答えていきます。借入金の種類に応じた適正額の考え方、具体的な計算式、そして最も重要な「銀行融資の返済財源」について、網羅的に解説します。

【この記事の音声データ:Spotify】対話方式で分かりやすく説明 こちら

【目次】

まず、銀行融資(借入金)が会計上どのように分類されるか、基本的な点を押さえましょう。

1.1. 短期借入金:1年以内に返済期限が到来する融資

短期借入金とは、決算日から1年以内に返済期限が到来する借入金を指し、貸借対照表の「流動負債」に分類されます。銀行の融資商品としては、「手形貸付」や「当座貸越」などがこれに該当します。

主な資金使途は、日々の事業活動に必要な**「運転資金」**です。理論上は1年以内に返済されるべきものですが、事業を継続する限り一定額が必要となるため、**期日が来たら同額で借り換え(書き換え)を繰り返す「コロガシ融資」**として、実質的に長期化しているケースが多く見られます。

1.2. 長期借入金:返済期間が1年を超える融資

長期借入金は、返済期限が決算日から1年を超えて到来する借入金で、貸借対照表の「固定負債」に計上されます(ただし、1年以内返済予定分は流動負債)。銀行の「証書貸付」が代表的で、通常、数年以上にわたって毎月元利金を返済していきます。

主な資金使途は、「設備投資」、すなわち機械、車両、建物、土地などの固定資産の取得です。**「長期的な資産は、長期的な負債(または自己資本)で調達する」**というのが財務の基本的な考え方です。

では、短期借入金の「銀行融資 適正額」はどの程度が目安となるのでしょうか。

2.1. 運転資金としての短期借入金

前述の通り、短期借入金の主な役割は運転資金の調達です。運転資金とは、商品を仕入れてから販売し、その代金を回収するまでの一連の事業サイクルの中で、一時的に必要となる「立替資金」のことです。

2.2. 適正額の計算式:必要運転資金の算出

この必要となる運転資金の額が、短期借入金の適正額を知るための目安となります。以下の計算式で算出できます。

必要運転資金 = (売掛金 + 受取手形 + 在庫) - (買掛金 + 支払手形)

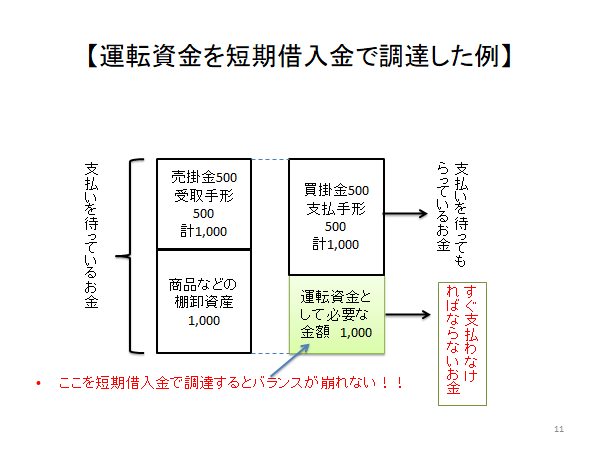

【図解:運転資金の計算例】

(例:単位 万円)

・売掛金: 500

・受取手形: 500

・在庫: 1,000

・買掛金: 500

・支払手形: 500

計算: (500 + 500 + 1,000) – (500 + 500) = 2,000 – 1,000 = 1,000万円

この例では、常に1,000万円程度の運転資金が必要な状態であり、この範囲内での短期借入金(コロガシ融資を含む)は、事業継続に必要な正常な借入と言えます。売掛金の回収や在庫の売却で返済原資を確保できると考えられるためです。

2.3. この目安を超える短期借入金のリスク

もし、短期借入金の額がこの計算式で算出される必要運転資金を大幅に超えている場合、それは運転資金以外の目的、例えば赤字の補填などに使われている可能性があり、注意が必要です。

次に、長期借入金の「銀行融資 限度」の目安と、その根拠となる「銀行融資 返済財源」について見ていきましょう。

3.1. 設備投資と長期借入金の原則的な関係

原則として、長期借入金は、長期にわたって使用する設備(固定資産)の取得資金を調達するために利用されます。返済も、その設備が生み出す収益や減価償却費などを原資に、長期に分割して行われます。

3.2. 問題となるケース:設備投資以外の長期借入金

しかし、多くの中小企業では、設備投資を行っていないにも関わらず、多額の長期借入金を抱えているケースが見られます。これは、過去の赤字補填や、本来短期で賄うべき運転資金を長期借入金で調達してしまった結果であることが多いです。特にコロナ禍における緊急融資(ゼロゼロ融資など)が、結果として企業の過剰債務問題に繋がっている側面もあります。

3.3. 銀行融資 返済財源の重要性

長期借入金の返済は、企業の利益から生み出されるキャッシュフローによって行われます。この返済に充てられるキャッシュフローのことを**「返済財源」と呼びます。銀行融資を考える上で、この返済財源**を把握することは極めて重要です。

返済財源は、以下の計算式で簡易的に把握できます。

年間返済財源 ≒ 税引後当期純利益 + 減価償却費

税引後利益は実際に手元に残るお金であり、減価償却費は費用として計上されるものの、実際には支出を伴わない(キャッシュアウトしない)費用であるため、返済能力を測る上で加算して考えます。返済財源の具体的な計算方法や、それを用いた利益管理については、[こちらの記事(銀行融資を受けるための利益管理【計算シート付】)]で詳しく解説しています。

3.4. 長期借入金の限度の目安:返済財源の10年分?

では、長期借入金はいくらまでなら許容範囲なのでしょうか? 一つの目安として、**「年間返済財源の10年分」**という考え方があります。

・健全な範囲(目安): 借入金合計 < 年間返済財源 × 10年

・過剰債務の懸念: 借入金合計 ≧ 年間返済財源 × 10年

例えば、年間の返済財源が800万円の会社であれば、長期借入金の限度の目安は8,000万円程度、ということになります。

なぜ10年か? これは、長期借入金の返済期間が10年程度に設定されることが多いことや、主要な設備の耐用年数などを考慮した、経験則的な目安です。ただし、業種や企業の状況によって異なるため、あくまでも一般的な目安として捉えるべきです。

3.5. 過剰債務のリスク:返済負担の増大

この目安を超えて借入金が膨らむと、毎年の返済額が返済財源を圧迫し、資金繰りが苦しくなります。利益が出ても返済に追われ、新たな投資や事業展開が困難になる「過剰債務」の状態に陥るリスクが高まります。

借入金の「総額」だけでなく、「構造(短期と長期のバランス)」も資金繰りに大きな影響を与えます。

4.1. 短期借入金の長期借入金への組み替え要請

赤字が続くなどして企業の信用力が低下すると、銀行はリスク回避のため、これまで書き換えに応じていた短期借入金(コロガシ融資)を、**毎月返済が必要な長期借入金へ切り替える(組み替える)**ことを要請することがあります。

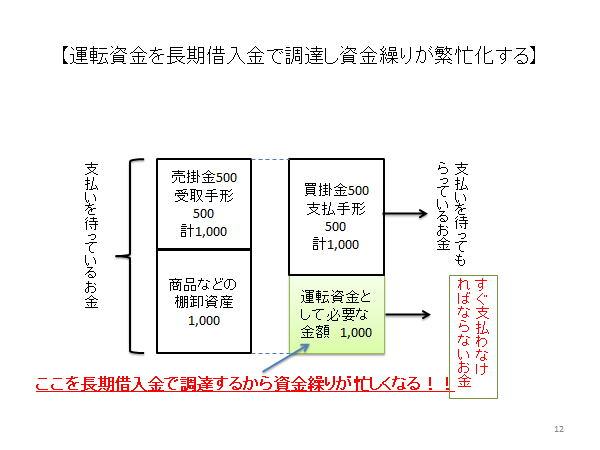

4.2. 運転資金を長期返済する際の資金繰り悪化

本来、事業を継続する限り常に必要となる運転資金(例:前出の1,000万円)を、長期借入金として毎月返済していくことになると、どうなるでしょうか。

図のように、常に必要なはずの資金が、利益(返済財源)の中から返済されていくため、手元資金は継続的に圧迫され、資金繰りは著しく悪化します。なぜ銀行が安易な[融資の組み替え(一本化)を避ける)]のか、その理由もこの点に関連しています。

もし自社が過剰債務の状態にあると感じたら、どうすればよいのでしょうか。

5.1. ポストコロナにおける政策転換と銀行の視点

コロナ禍においては、政府も銀行も、まずは企業の資金繰りを支えることに重点を置いてきました。しかし、現在はそのフェーズが終わり、積み上がった過剰債務を整理し、企業の収益力改善や事業再生を支援する方向へと舵が切られています。 銀行の融資審査の視点も、単なる資金繰り支援から、事業の将来性や再生可能性へと重点が移っています。[銀行がどのような会社を支援し、どのような会社を見捨てるのか]、その判断基準も変化しています。

5.2. 経営者が取るべき行動:現状把握と対策実行

このような状況下で、経営者は受け身の姿勢ではいけません。過剰な借入金を削減し、財務体質を強化するためには、根本的な経営改善によって利益を出し、返済財源を生み出す以外に道はありません。レバレッジを効かせて借入金を積極的に活用する経営は、体力のある大企業だからこそ可能な戦略であり、多くの中小企業、特に事業承継を控えている企業にとっては、過剰な借入金は大きな足かせとなります。

5.3. 経営改善の第一歩:決算書の理解

経営改善の出発点は、自社の現状を正確に把握することです。そのためには、決算書、特に損益計算書と貸借対照表を読み解く力が必要です。まずは、[損益計算書]でどこに利益改善のポイントがあるのか、[貸借対照表]で自社の財政状態がどうなっているのか、基本的な読み方を理解することが重要です。

5.4. 専門家の活用:相談先の選択肢

自社内での分析や対策立案が難しい場合は、躊躇せずに外部の専門家を頼ることも有効です。取引銀行の担当者、商工会議所やよろず支援拠点などの公的支援機関、あるいは我々のような中小企業診断士や税理士などの専門家に相談してみましょう。自社の[返済余力や追加借入可能額]を客観的に把握するためにも、専門家の意見は有効です。

銀行融資は、企業経営における強力なツールですが、その「量」と「質(構造)」を適切に管理することが極めて重要です。

・短期借入金は、必要運転資金を目安とする。

・長期借入金は、原則として設備投資に充当し、年間返済財源の10年分を限度の目安とする。

・借入金の削減には、経営改善による返済財源の創出が不可欠。

これらのポイントを常に意識し、定期的に自社の借入状況を確認・分析することが、銀行融資の適正額を維持し、健全な財務体質を構築するための鍵となります。

この記事でお話しした内容に関して、さらに詳細な分析や具体的なアドバイスが必要な場合は、どうぞお気軽にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な財務改善策をご提案させていただきます。

この記事に関するご質問、ご意見は以下のコメント欄からどうぞ。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。