「最近、身近な企業で役員の横領事件があったと聞いた…」

「うちの会社は大丈夫だろうか? 不祥事なんて起こるはずがないと思っているが…」

「中小企業でもできる、効果的な不祥事対策、未然防止策を知りたい」

残念ながら、企業の規模や業種を問わず、役員や従業員による横領、着服、不正会計といった不祥事は、いつ、どこで発生してもおかしくありません。ここ愛媛県でも、先日、地域で名の知れた企業で長年にわたる役員の不正が発覚し、大きなニュースとなりました。

「まさか、あの真面目な人が…」関係者は皆そう口にしますが、不祥事の多くは、周囲から信頼されていた人物によって引き起こされる傾向があります。そして、その信頼が油断を生み、発見が遅れ、被害が拡大してしまうのです。

この記事では、中小企業支援の専門家として、なぜ不祥事が起こるのか、その深刻な影響、そして最も重要な、中小企業や金融機関でも実践可能な、具体的な不祥事未然防止策(「中小企業 不祥事対策」「不祥事未然防止策」)について、体制構築のポイントを解説します。

【目次】

不祥事は、特定の悪意を持った人物だけの問題ではありません。不正が「できてしまう」環境が存在することが、大きな要因となります。

「信頼」が「油断」を生む時

「長年勤めてくれているから」「真面目で仕事ができるから」という過度の信頼が、必要なチェック体制の緩みを生み出すことがあります。特に、特定の担当者に権限や業務が集中し、他の人がその業務内容を把握・牽制できない状況は、不正の温床となり得ます。

不正のトライアングル(機会・動機・正当化)

不正が発生する要因として、「不正のトライアングル」という考え方があります。

1. 機会: 不正を実行できる環境(内部統制の不備、チェック体制の甘さなど)。

2. 動機: 不正に手を染める個人的な理由(借金、生活苦、プレッシャーなど)。

3. 正当化: 不正を自分の中で rationalize する理由づけ(「会社は自分を正当に評価していない」「少し借りるだけだ」など)。

この3つの要素が揃った時に不正が発生しやすくなると言われています。企業ができる未然防止策として最も重要なのは、この**「機会」を極力減らすこと**です。

中小企業・金融機関におけるリスク要因

特に中小企業や、金融機関の営業現場などでは、以下のようなリスク要因が存在しがちです。

・人員不足による職務分掌の不徹底: 一人の担当者が複数の重要な業務(例:発注と検収と支払い承認)を兼任している。

・経営者の過度な信頼とチェック不足: 特定の従業員に業務を任せきりにし、内容を十分に確認していない。

・内部ルールの形骸化: 現金管理や経費精算などのルールはあるが、徹底されていない。

・業績プレッシャー: (特に金融機関などで)過度な営業目標が、不正な取引や事務処理を誘発する可能性がある。

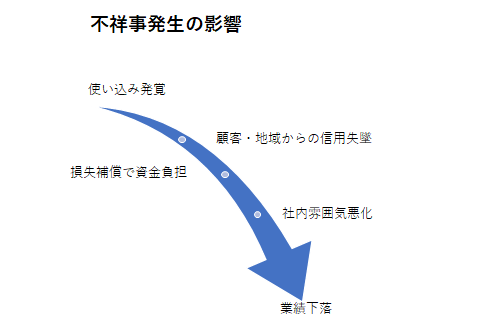

ひとたび不祥事が発生すると、その影響は金銭的な損失だけに留まりません。

直接的な金銭的損害

横領された資金そのもの、不正発覚後の調査費用、場合によっては被害者(顧客など)への損害賠償など、直接的な金銭的ダメージは甚大です。

信用失墜と評判悪化【最も深刻】

一度失った信用を取り戻すのは、非常に困難です。 顧客離れ、取引停止、金融機関からの評価低下(融資条件の悪化や謝絶など)に繋がり、事業継続そのものを脅かします。地域社会での評判も地に落ちます。

組織・従業員へのダメージ

不正が発覚すると、社内に相互不信の雰囲気が蔓延し、従業員の士気は著しく低下します。正直に働いていた従業員まで疑心暗鬼になったり、会社の将来に不安を感じて離職したりする可能性があります。また、管理監督責任を問われ、会社や経営陣が法的責任を負うケースもあります。

では、具体的にどのような不祥事未然防止策を講じればよいのでしょうか。「中小企業 不祥事対策」として、また金融機関においても基本となる体制構築のポイントを挙げます。

① 業務プロセスの見直しと牽制機能

・職務分掌の徹底: 「一人の担当者に業務を完結させない」ことが基本です。例えば、「取引の承認者」と「実行者(支払い処理など)」を分ける、現金や在庫の管理担当者と記録担当者を分ける、といった相互牽制が働く仕組みを構築します。

・承認・チェック体制の強化: 金額の大小に関わらず、複数人による承認プロセス(例:上司の承認印、経理担当者のチェック)を導入します。特に、支払い関連、経費精算、契約締結などは厳格に行います。

・ルールの明確化と周知徹底: 現金の取り扱い、経費精算、在庫管理、情報セキュリティなどに関する社内ルールを明確に定め、全従業員に周知徹底します。定期的な研修なども有効です。

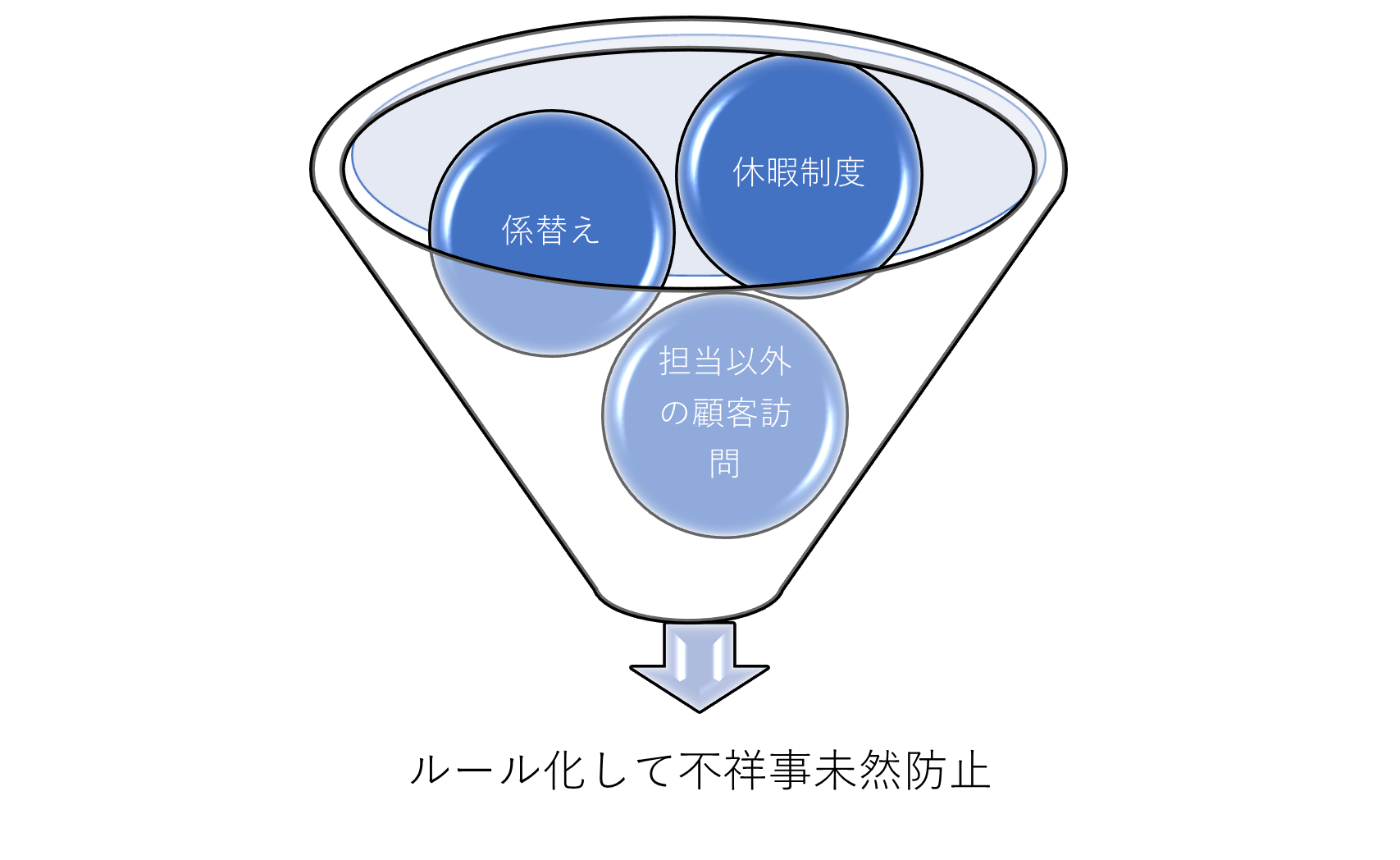

② 人事ローテーションと長期休暇の活用

・定期的な配置転換(係替え): 特定の担当者が長期間同じ業務(特に経理や営業など、お金や取引に直接関わる業務)を担当し続ける状況を避けます。定期的な配置転換は、業務の属人化を防ぎ、不正が隠蔽されにくい環境を作ります。配置転換を極端に嫌がる従業員がいれば、その理由を確認する必要があります。

・強制的な長期休暇制度の導入: 不正は、担当者が不在になることで発覚しやすくなります。担当者が最低でも1週間程度の連続休暇を取得することを義務付け、その間は別の担当者が業務を引き継ぐ体制を構築します。休暇取得を渋る従業員には注意が必要です。

③ 経営者による関与と監視【最も重要】

中小企業においては、経営者自身の関与が不正防止の最大の鍵となります。

・現場への関心とコミュニケーション: 「担当者に任せきり」「経理はよく分からない」という姿勢は非常に危険です。日頃から現場の業務に関心を持ち、従業員とコミュニケーションを取り、異常な兆候がないか気を配ることが重要です。

・抜き打ちチェックの実践: 定期的に、あるいは不定期に、経営者自身が特定の取引記録、現金残高、在庫状況、経費精算などを抜き打ちでチェックします。「経営者が見ている」という意識が、不正への抑止力となります。

・経営者自身による御礼訪問・同行訪問: 担当者に任せきりにせず、経営者自身が主要な取引先を訪問したり、営業担当者に同行したりすることで、現場の実態や担当者の動きが見えてきます。

(「不祥事未然防止策」図)

これらの未然防止策を講じることに対して、「従業員を信用していないようで気が引ける」と感じる経営者の方もいるかもしれません。

仕組みで「不正が起きにくい環境」を作る

しかし、不祥事対策の本質は、「人を疑う」ことではなく、「不正が起きにくい・起こせない仕組みを作る」ことです。明確なルールとチェック体制は、従業員にとっても「やってはいけないこと」の線引きとなり、魔が差す隙を与えにくくします。

結果的に従業員と会社を守ることに繋がる

不正が発生しにくい環境を整備することは、結果的に、大多数の真面目な従業員を不正の誘惑やあらぬ疑いから守ることにも繋がります。そして何より、会社全体の信用と存続を守り、従業員の雇用を守ることに繋がるのです。対策を怠り、万が一不祥事が発生してしまえば、その責任は経営者にもあると言わざるを得ません。

不祥事は、どんな企業、金融機関においても起こりうるリスクです。そして一度発生すれば、そのダメージは計り知れません。

・不祥事は、「信頼」や「性善説」だけでは防げない。仕組みによる牽制が不可欠。

・深刻な影響(金銭的損失、信用失墜、組織崩壊)を理解し、経営の最重要課題の一つとして捉える。

・**具体的な不祥事未然防止策(職務分掌、承認体制、ローテーション、長期休暇、経営者の関与・監視)**を、自社の状況に合わせて導入・徹底する。

・未然防止策は、従業員を疑うためではなく、従業員と会社双方を守るための投資であると認識する。

企業の信用は、一朝一夕には築けませんが、失うのは一瞬です。日頃から不祥事対策、未然防止策に意識を向け、継続的に社内体制の強化・見直しを行っていくことが、企業の持続的な発展のために不可欠です。

この記事が、貴社の不祥事対策、未然防止策の取り組みを考える一助となれば幸いです。内部統制の構築など、具体的なご相談が必要な場合は、お気軽にお声がけください。

【この記事の音声データ:Spotify】対話方式で分かりやすく説明 こちら

コメント、お問い合わせはこちらから。☟