「決算書を確認したら赤字だった…しかし、なぜか預金残高は増えている。一体どういうことだろう?」

「赤字でもお金に困っていないから大丈夫、と安心しても良いのだろうか?」

このような疑問を抱える経営者の方は少なくありません。会計事務所から提出された決算報告書を見て、損益計算書が赤字であるにもかかわらず、手元の資金に余裕がある、あるいは増えているという状況は、一見すると不可解に思えるかもしれません。

しかし、この現象には明確な理由が存在します。そして、「赤字なのにお金が増えた」という状況には、見過ごしてはならない重要な注意点や、将来的なリスクが潜んでいる可能性があります。

この記事では、中小企業支援コンサルタントの視点から、以下の点を詳しく解説します。

・赤字なのにお金が増える具体的な理由

・なぜ「お金が出ていかない経費」が存在するのか

・「赤字でもお金に困らない」状態がもたらす問題点と、放置する危険性

・経営者が今すぐ確認し、取り組むべき対策

この記事を読めば、「赤字なのにお金が増えた」カラクリが明確になり、自社の財務状況を正しく把握し、適切な経営判断を下すための一助となるはずです。

【目次】

決算が赤字であるにもかかわらず、会社の預金残高が増える、あるいは資金に困らない状況が生まれる主な理由を6つのポイントに分けて見ていきましょう。

1. 融資金入金があった、または社長が会社にお金を貸した

まず考えられるのは、新たな資金調達、つまり財務手当てを行ったケースです。

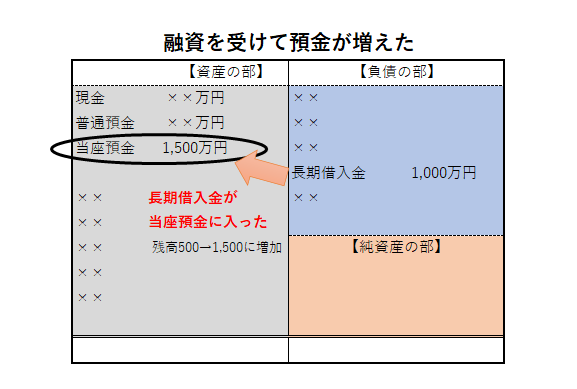

・銀行からの融資金入金:

銀行から融資を受けた場合、その融資金が口座に入金されるため、当然ながら預金は増加します。重要なのは、融資の元金部分は損益計算書上で経費として計上されないということです(支払利息は経費となります)。したがって、本業が赤字であっても、融資金入金によって手元資金は潤沢になることがあります。

これは貸借対照表で見ると、資産の部で「預金」が増加し、同時に負債の部で「借入金」が増加している状態を示します。

・社長個人からの資金投入(役員借入金):

社長が会社に個人的な資金を貸し付けた場合(役員借入金)、これも会社の預金を増やします。また、役員報酬を未払いにし、その分を会社の運転資金に充てている場合も、会計上は役員報酬として経費計上され赤字要因となり得ますが、社長個人への現金の支払いは発生しないため、会社の預金は減少しません。

これらの財務手当ては一時的に資金繰りを楽にしますが、本業の赤字体質が改善されなければ、借入金の返済負担が将来的に重くのしかかることになります。

2. 保険解約による返戻金や、有価証券の売却益(または損失)があった

会社が保有している資産を現金化した場合も、お金は増えます。

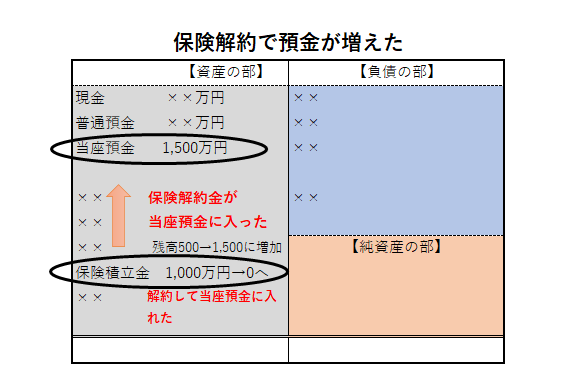

・保険解約による返戻金:

会社で加入している積立型の生命保険などを解約し、解約返戻金を受け取った場合、現金は増加します。この際、解約返戻金が支払保険料の総額を上回れば雑収入(益金)、下回れば雑損失(損金)として処理されますが、資産計上されていた保険積立金の取り崩しは、基本的には資産の部での振替(保険積立金が減り、現金預金が増える)であり、損益計算書に直接大きな影響を与えない(または限定的な影響に留まる)ことがあります。

貸借対照表では、資産の部の「保険積立金」が減少し、その分「現金預金」が増加する動きとなります。

・株式や投資信託などの有価証券売却:

保有している株式や投資信託を売却した場合、売却代金が入金されます。売却によって損失(特別損失)が発生し、決算が赤字になったとしても、手元には現金が入ってくるためお金は増えます。

資産のスリム化や一時的な資金手当てとして有効な手段ですが、将来の収益源やリスクヘッジ手段を手放すことになる可能性も考慮が必要です。

3. お金が出ていかない経費(減価償却費や特別損失)が多額に計上された

損益計算書で経費として計上されていても、実際にはお金が出ていかない経費が存在します。これらが多額に計上されると、会計上は赤字でも手元資金は減らない、あるいは他の要因で増えるという状況が生まれます。

・減価償却費:

建物、機械装置、車両運搬具などの固定資産は、取得時に全額費用とするのではなく、耐用年数にわたって分割して費用計上します。この会計処理が減価償却であり、その費用が減価償却費です。減価償却費は会計上の費用ですが、実際に現金が支出されるわけではありません。 預金通帳を見ても「減価償却費」という名目で引き落としはないはずです。したがって、減価償却費が多額であればあるほど、損益計算書上の利益は押し下げられますが、その分のお金は社内に留保されている(キャッシュアウトしていない)ことになります。

ただし、減価償却を行っているにも関わらず赤字であるということは、本来その固定資産への投資から得られるべき利益で投資回収ができていない状態を示唆しており、注意が必要です。

関連情報:「【減価償却とは】経営者が知るべき基本と融資返済財源への影響・不足額の罠(2025年版)」

・特別損失(固定資産除却損・売却損など):

店舗の閉鎖に伴う固定資産の除却損や、使用していた車両を売却した際の固定資産売却損なども、会計上の損失として計上されます。これらも、損失計上時点では必ずしも現金の支出を伴いません。例えば、固定資産除却損は過去の投資が価値を失ったことを示すものであり、その時点で現金が出ていくわけではありません(ただし、原状回復費用などが別途発生する場合はあります)。車両を売却した場合は、売却損が出ても売却代金として現金が入ってくることもあります。

これらの「お金が出ていかない経費」は、損益とキャッシュフローのズレを生む主要因の一つです。

関連情報:「【固定資産除却損とは】原因と財務への影響、経営者が知るべき意味(2025年版)」

4. 取引条件(回収・支払サイト)が改善した

商売における取引条件の変化も、資金繰りに影響を与えます。

・売掛金の回収サイト短縮:

販売先からの入金条件が改善され、例えば手形取引から現金振込に変わったり、入金までの期間が短縮されたりすると、売上代金の回収が早まり、手元資金が増加します。

・買掛金の支払サイト延長:

仕入先への支払条件を交渉し、支払までの期間を延ばすことができれば、その分だけ資金が社内に留保され、一時的にお金が増えます。

ただし、特に支払サイトの延長は、取引先との力関係や信頼関係に影響を与える可能性があるため、慎重な判断が必要です。

5. 在庫処分や不動産売却を行った

保有資産を売却して現金化するケースです。

在庫処分:

長期間売れ残っている在庫を、赤字覚悟で処分(安値で販売)した場合、損益計算書上は売上原価割れで赤字となりますが、処分によって現金収入が得られるため、一時的にお金は増えます。しかし、このような在庫処分が常態化すると、利益体質が悪化し事業継続が困難になります。

不動産売却:

会社が所有する土地や建物を売却した場合、売却代金が口座に入金されます。売却価格が簿価(帳簿上の価格)を下回れば固定資産売却損が発生し赤字要因となりますが、現金は入ってきます。ただし、その不動産に銀行融資の担保が設定されている場合は、売却代金が優先的に返済に充当されるため、手元に残る現金は少なくなるか、増えないこともあります。

6. 消費税の還付があった

業績が悪化し売上が急減した場合や、多額の設備投資を行った場合など、特定の条件下では、前年に納付した消費税の一部または全部が還付されることがあります。この還付金が口座に入金されると、決算が赤字であっても一時的にお金が増えるという現象が起こります。これは例外的なケースと言えるでしょう。

上記6つの要因をまとめた図解(イメージ):

1. 資金調達(融資金入金、役員借入金) → 現金プラス

2. 資産売却(保険解約、有価証券売却、不動産売却、在庫処分) → 現金プラス(損益はケースバイケース)

3. お金が出ていかない経費(減価償却費、特別損失) → 損益はマイナスだが現金は減らない

4. 取引条件改善 → 現金プラス(短期的)

5. 消費税還付 → 現金プラス

ここまで見てきたように、「赤字なのにお金が増える」という現象は、損益計算書上の「利益」と、実際の「現金の出入り(キャッシュフロー)」が必ずしも一致しないために起こります。

・損益計算書:一定期間の経営成績(収益と費用、そしてその差額である利益または損失)を示す。

・キャッシュフロー計算書:一定期間の現金の増減を示す。

この2つは、特に減価償却費のような「お金が出ていかない経費」の存在や、借入金のような「収益・費用を伴わない現金の動き」があるためにズレが生じます。

関連情報:「【キャッシュフロー計算書 見方】黒字なのに現金がない理由が分かる!3つのCF解説(2025年版)」

赤字決算にもかかわらず、上記のような理由で一時的にお金が増えたり、資金繰りに余裕があったりすると、経営者は「まだ大丈夫だ」と安心してしまうことがあります。しかし、ここには大きな落とし穴があります。

最大の危険性は、本業が赤字体質になっているという根本的な問題を見過ごし、対策が遅れてしまうことです。

・危機感の欠如: 手元にお金があると、経営改善への真剣な取り組みが後回しにされがちです。

・問題の先送り: 融資や資産売却で一時的に資金を確保しても、本業の収益力が改善されなければ、いずれ再び資金ショートに陥ります。その時には、さらに財務状況が悪化し、打つ手が限られてしまう可能性があります。

・金融機関の評価低下: 赤字が継続すれば、いくら一時的に資金があっても金融機関からの信用は低下し、追加融資や条件変更が難しくなります。

「赤字なのにお金が増える」あるいは「資金に余裕がある」というのは、多くの場合、一時的な現象に過ぎません。 その間に本業の収益構造を改善しなければ、時間差で必ず深刻な資金繰り難に直面します。

関連情報:「【3期連続赤字 どうなる?】融資・取引への影響と経営者が取るべき選択肢(2025年版)」

もし貴社が「赤字なのにお金が増えている」状況にあるならば、以下のステップで現状を正確に把握し、早期に対策を講じることが重要です。

1. お金が増えた「本当の理由」を特定する:

本記事で挙げた6つの理由のうち、どれが該当するのか、あるいは複合的な要因なのかを具体的に特定します。会計帳簿や預金通帳、キャッシュフロー計算書などを確認しましょう。

2. 本業の収益構造を分析する:

なぜ赤字なのか?売上の減少か、原価の高騰か、販管費の増加か。どの製品・サービスが不振なのか。損益分岐点分析なども行い、赤字の根本原因を深掘りします。

3. キャッシュフローの実態を把握する:

過去数期分のキャッシュフロー計算書を作成・分析し、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローのバランスを確認します。特に、**本業でキャッシュを生み出せているか(営業キャッシュフローがプラスか)**は最重要チェックポイントです。

4. 短期的な資金繰りだけでなく、中長期的な財務戦略を立てる:

一時的な資金手当てに依存するのではなく、本業の黒字化、財務体質の強化に向けた具体的な計画を策定します。

関連情報:「【会社のコスト削減】営業赤字脱却へ!具体的な方法と手順を徹底解説(2025年版)」

5. 必要であれば専門家の助けを借りる:

自社だけでの分析や対策が難しい場合は、税理士や中小企業診断士、経営コンサルタントなどの専門家に相談し、客観的なアドバイスや支援を求めることも有効です。

近年、原材料価格の高騰、人手不足、急激な為替変動など、企業経営を取り巻く環境は厳しさを増しています。このような不確実性の高い時代においては、目先の資金繰りに余裕があるからといって決して安心せず、常に将来のリスクに備えた資金管理と、変化に強い収益構造の構築が不可欠です。

「赤字なのにお金が増えている」という状況は、ある意味、経営改善に取り組むための「時間的猶予」と捉えることもできます。この猶予期間を無駄にせず、危機感を持ち、迅速に行動することが、企業の持続的な成長にとって極めて重要です。

まとめ:「赤字でもお金が増える」は危険信号の可能性も!早期の現状把握と対策を

「赤字なのにお金が増えた」という現象は、損益とキャッシュフローのズレから生じるものであり、その背景には様々な理由があります。しかし、その多くは一時的な要因であり、本業の赤字体質という根本的な問題が解決されなければ、いずれ深刻な資金繰り悪化を招く可能性が高いことを肝に銘じておく必要があります。

社長自身がこのカラクリを正しく理解し、現状を客観的に分析した上で、先手を打って経営改善に取り組むことが、会社の未来を守るために何よりも大切です。

財務分析・経営改善に関するご相談はこちら

「自社の財務状況を客観的に分析してほしい」

「赤字の原因が分からず、何から手をつければ良いか悩んでいる」

「資金繰りを安定させ、本業の黒字化を達成したい」

このようなお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

経験豊富な中小企業支援コンサルタントが、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、財務分析から具体的な経営改善策の立案、実行支援まで、親身にサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

本記事が、貴社の健全な発展の一助となれば幸いです。

お問い合わせはこちらから。☟