「決算書に出てくる『減価償却費』って、具体的に何のこと?」

「現金が出ていかないのに、なぜ経費になるの?分かりにくい…」

「『減価償却不足』って何? うちの会社は大丈夫だろうか?」

経営者の方々とお話ししていると、「減価償却」という言葉は知っていても、その本質的な意味や経営への影響を正確に理解されている方は意外と少ないように感じます。特に、「現金支出のタイミング」と「費用計上のタイミング」がズレることが、減価償却を分かりにくくしている大きな要因です。

しかし、減価償却は、設備投資の回収状況を測り、会社の真の収益力を把握し、さらには**銀行融資の返済能力(減価償却 融資返済財源)**を考える上で、非常に重要な概念です。

この記事では、中小企業支援の専門家として、減価償却の基本的な考え方、その経営上の意味合い、そして「減価償却不足」や「減価償却不足累計額」がもたらすリスクについて、分かりやすく解説します。

【この記事の音声データ:Spotify】対話方式で分かりやすく説明 こちら

【目次】

まず、減価償却の基本的な考え方をおさえましょう。

減価償却とは?なぜ必要?

減価償却とは、会社が事業のために購入した高額な固定資産(建物、機械、車両など、長期間使用するもの)の取得費用を、購入した年に一度に全額費用とするのではなく、その資産が使用できる期間(耐用年数)にわたって、分割して費用計上していく会計上の手続きのことです。

なぜこのような手続きが必要なのでしょうか?

1. 適正な期間損益計算: 高額な設備投資費用を購入年に全額計上すると、その年だけ利益が極端に少なく(または赤字に)なり、翌年以降は費用計上がないため利益が過大に見えてしまいます。減価償却を行うことで、資産が収益獲得に貢献する期間に合わせて費用を配分し、各期の損益をより実態に近く計算することができます。

2. 経営判断の精度向上: 毎期、規則的に費用計上することで、年度間の利益比較がしやすくなり、経営成績を正しく評価し、適切な経営判断を下すための情報を提供します。

現金支出と費用計上の「ズレ」が混乱の元

経営者が減価償却を理解しにくい最大の理由は、「お金(現金)が出ていくタイミング」と「費用として計上されるタイミング」が大きくズレることにあります。

・現金支出: 設備などを購入した時に、代金は一括(または分割)で支払われ、会社の現金は確実に減少します。

・費用計上(減価償却費): 損益計算書には、その支払額が耐用年数に応じて分割され、数年間(または十数年間)にわたって費用として計上されます。

減価償却費は、損益計算書上は「費用」ですが、その期に実際に現金が出ていくわけではありません。 通帳を見ても「減価償却費」という引き落とし項目はありません。この「現金の動きを伴わない費用」という点が、直感的に理解しにくい原因なのです。

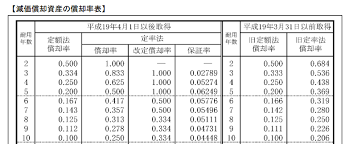

法定耐用年数に基づく計算が一般的

固定資産を何年間にわたって費用化(減価償却)するか、その期間を「耐用年数」といいます。税法では、資産の種類ごとに標準的な使用可能期間として「法定耐用年数」が定められており、多くの中小企業では、この法定耐用年数に基づいて減価償却費を計算し、計上しています。

( 償却率表の一部抜粋)

減価償却は単なる会計処理ではなく、経営判断においても重要な意味を持ちます。

減価償却=設備投資の回収プロセス (減価償却 設備投資)

会社が行う機械や建物などの設備投資。その目的は、将来の収益向上や効率化です。減価償却費を毎年きちんと計上するということは、その設備投資によって生み出される収益の中から、当初の投資額を計画的に回収していくプロセスと考えることができます。「減価償却 設備投資」というキーワードで考えるとき、減価償却費は、投資した資金を事業活動を通じて取り戻している証しなのです。

逆に言えば、利益が出ずに減価償却費を十分に計上できない状態は、その設備投資が計画通りに収益を生んでいない、つまり投資回収が進んでいない危険なサインとも言えます。

減価償却費は重要な「融資返済財源」(減価償却 融資返済財源)

銀行融資の返済原資は、基本的に会社が生み出すキャッシュフローです。キャッシュフローの簡易的な計算式として、以下がよく用いられます。

キャッシュフロー(≒返済原資) ≒ 税引後当期純利益 + 減価償却費

減価償却費は、損益計算書上は費用として利益から差し引かれますが、実際には現金の支出を伴わないため、利益に「足し戻す」ことで、会社が自由に使える現金(に近いもの)を計算します。

つまり、減価償却費は、税引後利益と並んで、銀行借入を返済するための重要な原資(減価償却 融資返済財源)となるのです。銀行も融資審査の際、この「税引後利益+減価償却費」の額と、年間の借入金返済額を比較して、返済能力を判断します。きちんと減価償却費を計上していることは、返済能力を示す上でも重要になります。

ところが、決算書をよく見ると、本来計上すべき減価償却費が計上されていない、あるいは少なく計上されている「減価償却不足」の状態が見られることがあります。

減価償却不足額の定義

減価償却不足額とは、税法等で定められた計算方法(法定耐用年数に基づくなど)で算出される年間の減価償却費の限度額に対して、実際に費用として計上した額が満たない場合の、その差額を指します。

なぜ発生するのか?利益調整目的が主

減価償却費の計上は、税法上は「任意」(損金経理要件)とされています。つまり、計上してもしなくても、税務署から直接ペナルティを受けるわけではありません。このため、**業績が悪化した期に、赤字額を少なく見せる(あるいは黒字に見せかける)ために、意図的に減価償却費の計上を見送る(=減価償却不足を発生させる)**という利益調整が行われることがあります。顧問税理士から「今期は利益が厳しいので、減価償却は見送りますか?」と提案されるケースもあるようです。

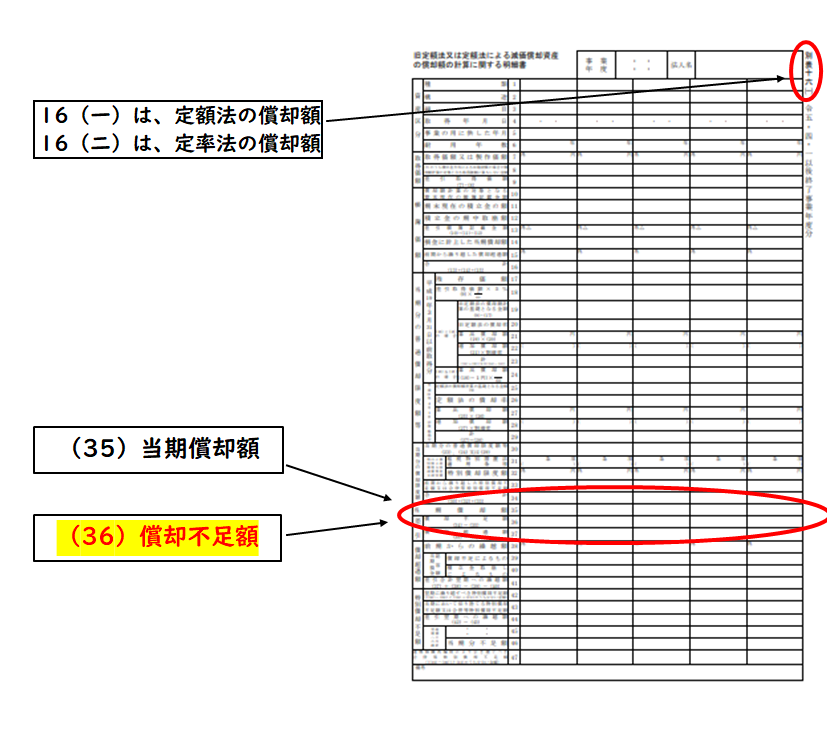

決算書での見つけ方:「別表16」を確認

単年度の減価償却不足額は、決算書の**「別表十六(一)旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」および「別表十六(二)旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の中に記載されている「償却不足額」**の欄(元記事画像の赤枠部分)で確認できます。

(図表イメージ:元記事の「別表16」画像)

固定資産台帳の重要性

個別の資産ごとに、いくら減価償却が進んでいて、いくら不足しているのかといった詳細情報は、「固定資産台帳」に記載されています。これは通常、顧問税理士事務所が作成・保管しています。依頼すれば入手できるはずですので、内容を確認しておくと良いでしょう。

減価償却不足が単年度だけでなく、複数年にわたって続くと、その影響は深刻になります。

減価償却不足累計額とは?調べ方

減価償却不足累計額とは、過去からの減価償却不足額の合計です。これを知るには、過去の決算書の別表十六を遡って合計するか、顧問税理士に計算を依頼する必要があります。

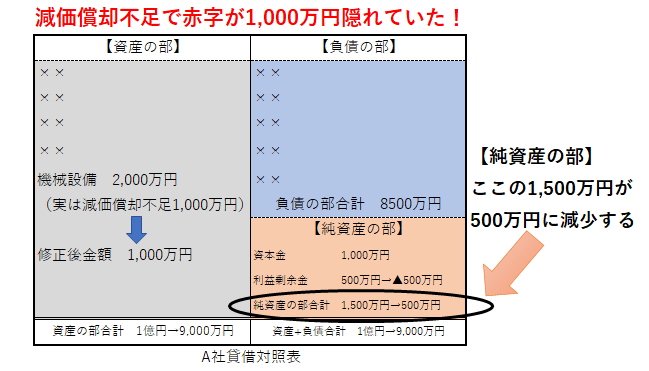

決算書への影響:実質的な資産・純資産の過大評価

減価償却不足累計額は、いわば**「本来費用化すべきだったのに、まだ資産として残っている金額」**です。この金額分だけ、貸借対照表の固定資産価額は実態よりも過大に評価され、同時に、相手勘定である純資産(利益剰余金)も過大に計上されていることになります。つまり、**隠れた損失(赤字)**が存在する状態です。

(減価償却不足によるB/Sへの影響図)

(解説:簿価資産から不足累計額を引くと実質資産が減少し、純資産も同額減少(赤字化・債務超過化)する)

銀行評価への悪影響

「決算書の見栄えを良くするため」に行った減価償却不足は、銀行には通用しません。銀行は別表十六で償却不足額を把握しており、実態に合わせて財務内容を修正して評価します。 むしろ、「利益調整を行っている会社」として、経営姿勢や決算書の信頼性に対する評価を下げてしまう可能性が高いのです。

減価償却費の計上は税法上任意ですが、経営管理上は多くのデメリットとリスクがあります。

経営判断の歪み:会社の「本当の実力」を見誤る

減価償却不足によって見かけ上の利益が嵩上げされると、経営者が自社の収益力を過大評価し、本来行うべきコスト削減や事業見直しなどの改善アクションが遅れたり、誤った投資判断を下したりする危険性があります。

不必要な税金支払いリスク

本来、費用計上できる減価償却費を計上しないことで、課税所得が過大になり、支払う必要のなかった法人税を支払ってしまう可能性があります。これは貴重なキャッシュフローの流出に繋がります。

銀行からの信用失墜

前述の通り、利益操作と見なされ、銀行からの信用を失うリスクがあります。融資審査においてマイナス評価となるだけでなく、経営者自身の資質を問われることにもなりかねません。

減価償却は、単なる会計上のルールではなく、設備投資の回収状況を示し(減価償却 設備投資)、会社のキャッシュフロー創出力や返済能力(減価償却 融資返済財源)を測る上で、経営者が正しく理解・活用すべき重要な指標です。

減価償却不足(ひいては減価償却不足累計額)は、短期的に決算書の利益を良く見せる効果があるかもしれませんが、中長期的には経営判断を誤らせ、税負担を増やし、銀行からの信用を損なうなど、デメリットの方がはるかに大きいと言えます。

税法上任意であっても、原則として法定耐用年数などに基づき、毎期適正な減価償却費を計上し、会社の真の経営実態を把握すること。それが、持続的な成長と健全な財務体質を築くための正しい経営姿勢ではないでしょうか。

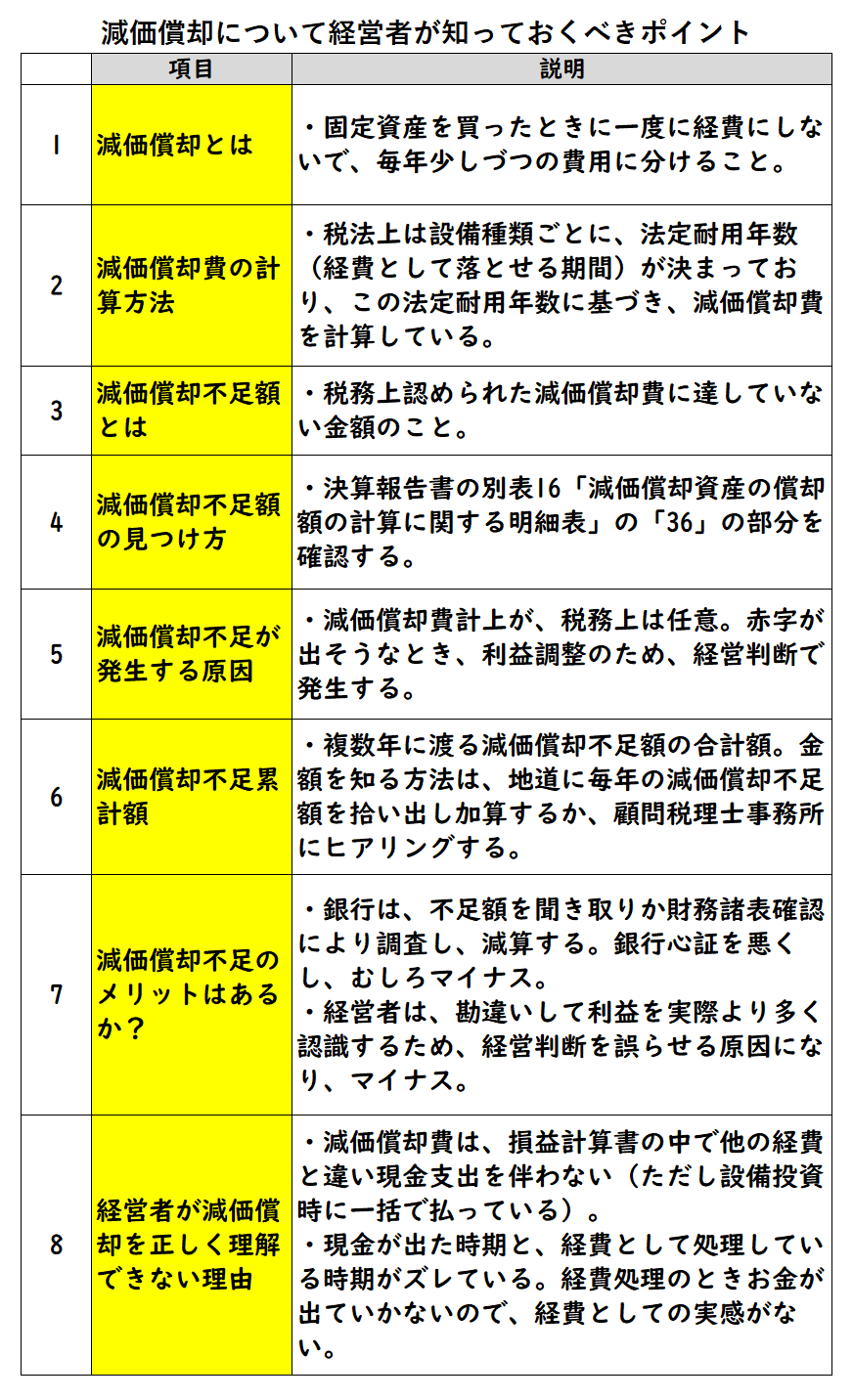

(「減価償却について経営者が知っておくべきポイント」表)

この記事が、減価償却への理解を深め、貴社の健全な経営判断と財務管理の一助となれば幸いです。

ご相談・お問い合わせは、こちらからどうぞ。(24時間コメント受付、ただし返答は翌営業日以降になることがあります)。☟