「決算書が手元に届いたが、うちの会社の銀行借入金は果たして適正なのだろうか?」

「今後、事業を拡大したいが、あとどれくらい追加で融資を受けられる余地があるのか知りたい。」

「自社の返済能力を客観的に把握し、銀行と対等に交渉を進めたい。」

会社の将来を考える上で、決算書と向き合う時間は経営者にとって非常に重要です。特に「借入金」の状況は、企業の財務健全性や成長可能性を測る上で避けては通れないテーマと言えるでしょう。

この記事では、中小企業支援コンサルタントの視点から、決算書の数値を用いて自社の銀行借入金の返済余力を簡便に把握する方法、そして追加でどれくらいの融資枠が残っているのか(借入可能額)を算出する具体的なステップを分かりやすく解説します。お手元に自社の決算書(貸借対照表、損益計算書など)をご用意いただくと、より理解が深まります。

【目次】

まず、自社が実質的にどれくらいの借入金を抱えているのか、「実態借入金」を把握することから始めましょう。

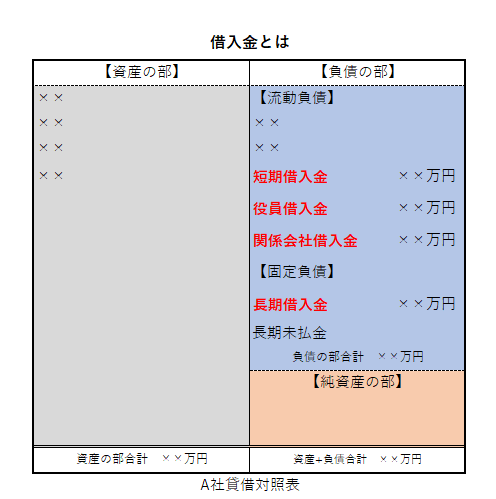

貸借対照表上の借入金の種類

貸借対照表の「負債の部」には、いくつかの種類の借入金が記載されています。

・短期借入金(流動負債): 決算日の翌日から1年以内に返済期限が到来する借入金。

・長期借入金(固定負債): 返済期限が決算日の翌日から1年を超えて到来する借入金。

・役員借入金: 社長や役員個人から会社が借り入れているお金。

・関係会社借入金: 親会社や子会社など、グループ会社から借り入れているお金。

このうち、銀行など外部から利子を支払って借りているものが「有利子負債」と呼ばれます。なお、固定負債に「長期未払金」という項目がある場合、これは車両や機械設備などのリース契約に伴うものであることが多く、本記事で解説する借入金とは性質が異なりますので区別します。

貸借対照表の負債の部を上から見ると、流動負債の中に「短期借入金」が、固定負債の中に「長期借入金」や「役員借入金」などが記載されているのが一般的です。

実態借入金の計算ステップ1:総借入金の算出

まず、帳簿上の借入金を合計します。

【会社の総借入金 計算式】

総借入金 = 短期借入金 + 長期借入金 + 役員借入金 + 関係会社借入金 …①

※役員借入金について:経営者が会社に対して将来にわたり返済を求めない意思が明確である場合(実質的な資本とみなせる場合)は、上記の計算から除外することも考えられます。しかし、相続発生時には相続財産として扱われるため、本記事では原則として借入金に含めて計算します。

実態借入金の計算ステップ2:換金可能資産の控除

次に、会社が保有する資産のうち、すぐに現金化できるものを総借入金から差し引きます。これは、仮に会社を清算する場合、これらの資産で借入金をどれだけ返済できるかという視点です。

・現金・預金

・積立式の保険(解約返戻金相当額)

・上場株式や投資信託(時価評価額)

土地や建物などの固定資産は、売却して現金化するまでに時間がかかるため、ここでは即座に換金可能な流動性の高い資産を対象とします。

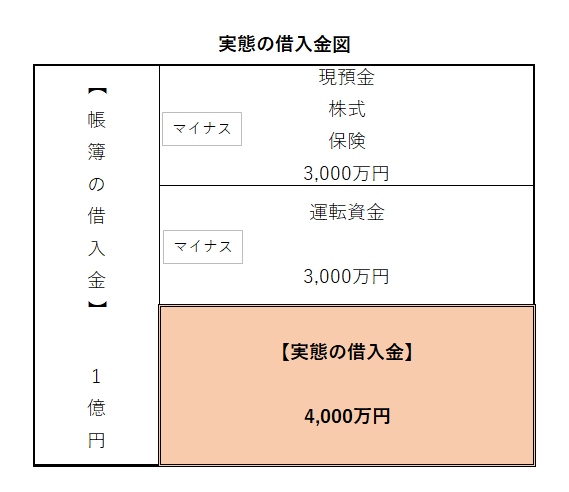

【換金可能資産控除後の借入金 計算式】

換金可能資産控除後の借入金 = 総借入金① - (現金・預金 + 保険積立金の解約返戻金見込額 + 有価証券の時価評価額など) …②

例えば、総借入金が1億円、現金・預金が2,000万円、保険や株式などの解約・売却見込額が合計1,000万円の場合、

1億円 - (2,000万円 + 1,000万円) = 7,000万円

これが換金可能資産控除後の借入金(例:③7,000万円)となります。

実態借入金の計算ステップ3:運転資金の控除

さらに、事業を継続していく上で必要不可欠な運転資金も、実態の借入金を把握する上で考慮します。運転資金は、日々の営業活動の中で、売上が実際に入金されるまでの期間や、仕入代金を支払うまでの期間のズレを埋めるために必要な資金です。

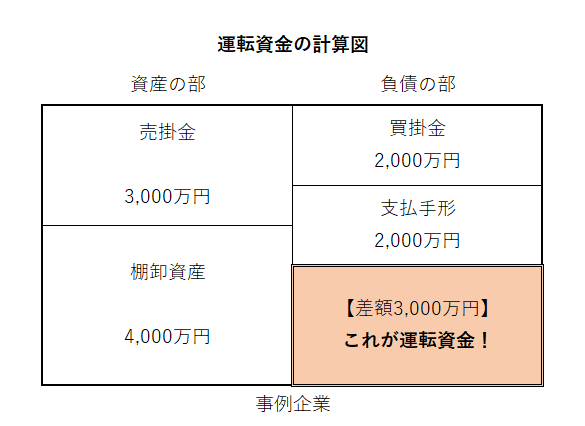

【運転資金 計算式(簡便法)】

運転資金 = 売掛金 + 受取手形 + 棚卸資産(在庫、仕掛品など) - (買掛金 + 支払手形) …④

この計算式は、売上に関連する債権(売掛金、受取手形)と在庫(棚卸資産)の合計から、仕入れに関連する債務(買掛金、支払手形)を差し引くことで、事業を回していくために必要な資金(寝ている資金)を算出するものです。

例えば、売掛金3,000万円、棚卸資産4,000万円、買掛金2,000万円、支払手形2,000万円の場合、

運転資金 = 3,000万円 + 4,000万円 - (2,000万円 + 2,000万円) = 3,000万円(例:④)

となります。

この運転資金は、事業を停止すれば(在庫を売り切り、売掛金を回収し、買掛金等を支払えば)、最終的に現金として回収が見込める部分と考えられるため、借入金から控除します。

【実態借入金 計算式】

実態借入金 = 換金可能資産控除後の借入金③ - 運転資金④ …⑤

上記の例では、実態借入金 = 7,000万円 - 3,000万円 = 4,000万円 となります。

帳簿上1億円あった借入金が、実質的には4,000万円であると捉えることができるのです。

総借入金から、②すぐに現金化できる資産、④運転資金、を段階的に差し引いていくことで、実態の借入金が見えてきます。

実態把握の注意点:不良資産や使途制限のある現預金の補正

実態借入金をより正確に把握するためには、決算書上の数値をそのまま使うのではなく、その「質」も考慮する必要があります。

・売掛金の回収不能部分: 長期滞留している売掛金や、実質的に回収が見込めないものは、運転資金の計算上、売掛金から除外して評価します。

・棚卸資産の不良在庫: デッドストック(長期間売れ残っている商品)、評価損を抱えている在庫、あるいは帳簿と実数が合わない架空在庫などは、棚卸資産の金額から控除します。

・現金の架空計上: 決算期末に帳簿上の現金残高と実際の手許有高が一致していない場合は、実態に合わせて修正します。

・使途制限のある預金: 公共工事の入札保証金や前受金専用口座の残高など、自由に使えない預金は、換金可能資産としての預金から除外して考えます。

例えば、上記の運転資金の計算で、棚卸資産4,000万円のうち1,000万円が不良在庫だった場合、修正後の運転資金は2,000万円となります。

すると、実態借入金 = 7,000万円 - 2,000万円 = 5,000万円となり、当初の計算より1,000万円増加します。

このように、決算書の数値を実態に合わせて補正することで、より現実に即した財務状況を把握することが極めて重要です。

.png)

不良在庫などの実態を反映させると、控除できる運転資金が減り、結果として実態の借入金が増加するケースがあります。

関連情報:「【貸借対照表 読み方】3つのポイントで会社が見える!純資産・バランス・主要比率(2025年版)」

次に、算出した実態借入金を返済していくための原資、つまり返済財源が年間どれくらいあるのかを計算します。

返済財源の基本的な考え方

簡便的に返済財源を把握する計算式は以下の通りです。

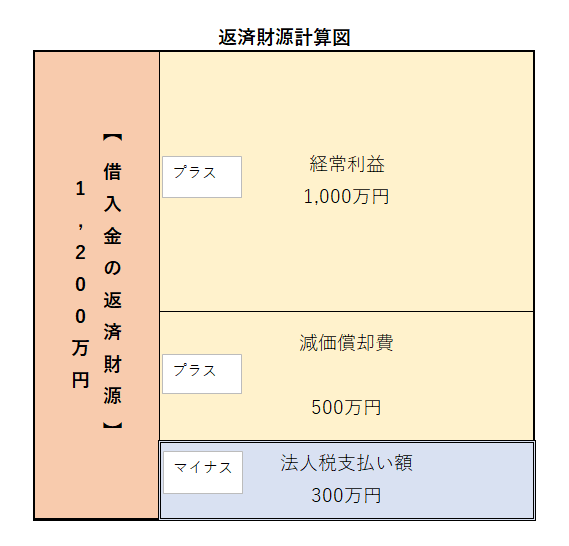

【返済財源 計算式】

年間返済財源 = 税引後経常利益 + 減価償却費

(より厳密には、経常利益から法人税等の支払額を差し引いた「税引後経常利益」を用いるのが適切です。本記事では経常利益をベースに、法人税充当額を別途マイナスする形で計算しています。)

つまり、年間返済財源 = 経常利益 + 減価償却費 - 法人税等充当額 …⑨

減価償却費を返済財源に加える理由と注意点

減価償却費は、損益計算書上では費用として計上されますが、実際には現金の支出を伴わない「ノンキャッシュ費用」です。そのため、利益に減価償却費を足し戻すことで、企業が実際に返済に充てられるキャッシュフローに近い金額を算出できます。

ただし、注意点として、リース契約で資産を使用しており、そのリース料が減価償却費として計上されている場合(ファイナンス・リース)、リース料の支払いは現金の支出を伴います。そのため、リース資産にかかる減価償却費は、返済財源の計算上、減価償却費の加算対象から除外するか、別途リース料支払額を考慮する必要があります。

損益計算書の経常利益に、現金支出を伴わない費用である減価償却費を加算し、そこから法人税等の支払額を差し引くことで、年間の返済財源を算出します。

例えば、経常利益が1,000万円、減価償却費が500万円、法人税等充当額が300万円の場合、

年間返済財源 = 1,000万円 + 500万円 - 300万円 = 1,200万円(⑨)となります。

関連情報:「【減価償却費 返済財源 なぜ?】投資回収と融資返済期間との関係を解説(2025年版)」

算出した「実態借入金」と「年間返済財源」を使って、企業が実質的な借入金を何年で返済できるのか(借入金償還年数)を評価します。

借入金償還年数の計算方法

借入金償還年数 = 実態借入金⑤ ÷ 年間返済財源⑨ …⑩

先ほどの例では、実態借入金(不良在庫補正後)が5,000万円、年間返済財源が1,200万円でしたので、

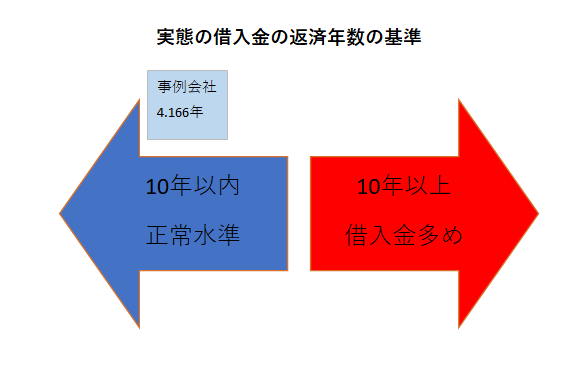

借入金償還年数 = 5,000万円 ÷ 1,200万円 = 約4.17年 となります。

償還年数の目安

一般的に、この借入金償還年数が10年以内であれば、借入金の水準は適正範囲内と判断されることが多いです。10年を超えてくると、借入金がやや過大である可能性が示唆されます。

もちろん、業種や企業の成長ステージによって適正とされる水準は異なりますが、一つの目安として活用できます。

横軸に借入金償還年数を取り、10年以内を「正常(適正)ゾーン」、10年~15年を「やや注意ゾーン」、15年以上を「要注意ゾーン」といった形で段階分けして示します。

上記の例(約4.17年)では、10年以内であるため、借入金は適正範囲内と言えそうです。

この考え方を用いると、自社の実態借入金規模に対して、適正な償還年数(例:10年)に収めるためには、年間どれくらいの返済財源が必要なのかを逆算することも可能です。

ここまでの計算を踏まえて、自社があとどれくらい追加で借入ができるのか、その理論的な上限額(追加融資枠)の目安を算出してみましょう。

返済余力の考え方

企業が無理なく返済できる借入金の総額(総返済余力)は、以下のように考えることができます。

総返済余力 = 年間返済財源⑨ × 目標とすべき償還年数(例:10年)

追加借入可能額の算出例

上記の例では、年間返済財源が1,200万円でした。仮に目標償還年数を10年とすると、

総返済余力 = 1,200万円 × 10年 = 1億2,000万円… ⑪

となります。

そして、現在の実態借入金(不良在庫補正後)は5,000万円でしたので、

追加借入可能額(理論値) = 総返済余力 - 実態借入金

追加借入可能額(理論値) = 1億2,000万円 - 5,000万円 = 7,000万円… ⑫

と算出できます。

【計算シート(例)】

| 項目 | 金額(例) |

| ①総借入金 | 10,000万円 |

| ②換金可能資産 | 3,000万円 |

| ③換金可能資産控除後の借入金(①-②) | 7,000万円 |

| ④運転資金(不良在庫控除後) | 2,000万円 |

| ⑤実態借入金(③-④) | 5,000万円 |

| ⑥経常利益 | 1,000万円 |

| ⑦減価償却費 | 500万円 |

| ⑧法人税等 | 300万円 |

| ⑨年間返済財源(⑥+⑦-⑧) | 1,200万円 |

| ⑩借入金償還年数(⑤÷⑨) | 約4.17年 |

| ⑪総返済余力(⑨×10年) | 12,000万円 |

| ⑫追加借入可能額(⑪-⑤) | 7,000万円 |

理論値を利用する際の注意点

この追加借入可能額は、あくまで現時点の決算数値に基づいた理論値です。**将来的に利益が減少すれば返済財源も減少し、それに伴い追加借入可能額も変動します。**また、金融機関の融資審査は、定量的な財務データだけでなく、事業計画の妥当性、経営者の資質、業界動向といった定性的な要素も総合的に判断されるため、この理論値がそのまま融資実行額となるわけではありません。

しかし、自社の財務状況を客観的に把握し、銀行と交渉する上での一つの目安として、また、事業計画を策定する上での資金調達の参考値として、このような判断基準を持っておくことは非常に大切です。

関連情報:「【経営改善計画書】銀行も納得!数値計画とアクションプランの作り方(2025年版)」

近年、国内外の経済情勢は目まぐるしく変化しており、金利動向も以前とは異なる様相を呈しています。金融機関の融資姿勢も、より事業の将来性やキャッシュフロー創出力を重視する傾向にあります。

このような環境下では、

・自社の財務状況を正確かつタイムリーに把握する。

・過度な借入に依存せず、自己資本の充実も図る。

・安定的なキャッシュフローを生み出す事業構造を構築する。

・複数の金融機関と良好な関係を築き、情報収集を怠らない。

・金利上昇リスクなども考慮に入れた資金調達計画を立てる。

といった点が、これまで以上に重要になってきます。理論上の借入可能額に余裕があるからといって安易に借入を増やすのではなく、本当に必要な資金なのか、将来の返済計画は盤石か、といった点を慎重に検討する姿勢が求められます。

今回は、決算書から自社の実態借入金、年間返済財源、そして借入金償還年数や追加借入可能額の理論値を算出する方法について解説しました。

銀行員が提示する財務診断書も参考になりますが、まずは経営者自身が自社の数値を実態に合わせて理解し、どこに課題があり、どうすれば改善できるのかを考えることが何よりも重要です。

本日お伝えした計算方法や考え方は、そのための強力な判断材料となるはずです。ぜひ、自社の決算書で実際に計算してみてください。

銀行借入・財務改善に関するご相談はこちら

「自社の数値を具体的に当てはめて、返済余力や追加融資枠を診断してほしい」

「計算してみたが、この結果をどう解釈し、次に何をすべきかアドバイスが欲しい」

「銀行との融資交渉を有利に進めるための具体的な戦略を知りたい」

このようなご要望や疑問をお持ちの経営者様は、ぜひ当事務所の簡易経営診断サービスをご利用ください。経験豊富なコンサルタントが、貴社の財務状況を分析し、今後の資金調達戦略や経営改善に向けた具体的なアドバイスをさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事が、貴社のより良い財務戦略の一助となれば幸いです。

お問い合わせはこちらから。☟