経営再建計画書における「アクションプランと数値計画」の策定も、いよいよ大詰めです。PL計画(損益計算書計画)で将来の収益性を示し、金融支援計画で借入金の返済道筋を描いた後、それらの結果として会社の財政状態がどのように変化していくのかを具体的に示すのが**「BS計画(貸借対照表計画)」**です。

BS計画は、経営再建を通じて目指す**「財務体質の健全化」というゴールを数値で示すとともに、計画期間中の資金繰りの整合性をチェックする重要な役割も担います。この記事では、BS計画の重要性、具体的な作成手順、そして金融機関**の視点も踏まえた計画策定のポイントを、経営者、従業員、金融関係者など幅広い読者に向けて解説します。

【目次】

BS計画(Balance Sheet Plan)とは、経営再建計画を実行した結果、計画期間の各年度末時点での貸借対照表(資産、負債、純資産)がどのようになっているかを予測する計画表です。

その主な目的と役割は以下の通りです。

・財務健全化目標の可視化: 事業デューデリで把握した実態バランスシートの状況(例:債務超過、過剰な借入金、不良資産)から、計画期間を通じて自己資本比率の向上や有利子負債の削減などがどのように進むのか、財務体質の改善度合いを具体的に示します。

・PL計画・CF計画との連携: BS計画は、PL計画(利益の蓄積による純資産の増加)やCF計画(現預金の増減)と密接に連携しており、計画全体の整合性を確認する上で不可欠です。

・資金繰りのチェック機能: BS計画を作成する過程で算出される「現預金」残高がマイナスになる場合、計画のどこかに無理がある(例:利益計画が楽観的すぎる、投資計画が過大、運転資金の増加を見込んでいないなど)ことを示す危険信号となります。

PL計画に比べて苦手意識を持たれがちなBS計画ですが、手順を追って作成すれば決して難しいものではありません。

BS計画の作成は、PL計画と同様に、これまでに作成した各種個別計画の数値を基に、パズルのように組み上げていくプロセスが中心となります。

PL計画等と同様、事前の個別計画が基礎

BS計画を構成する多くの勘定科目は、他の計画ですでに算出されています。したがって、事前の個別計画(PL計画、金融支援計画、減価償却・設備投資計画、税額計算表など)が正確に作成されていることが、スムーズなBS計画作成の大前提となります。

フォーマット例で見るBS計画の構造と計算手順

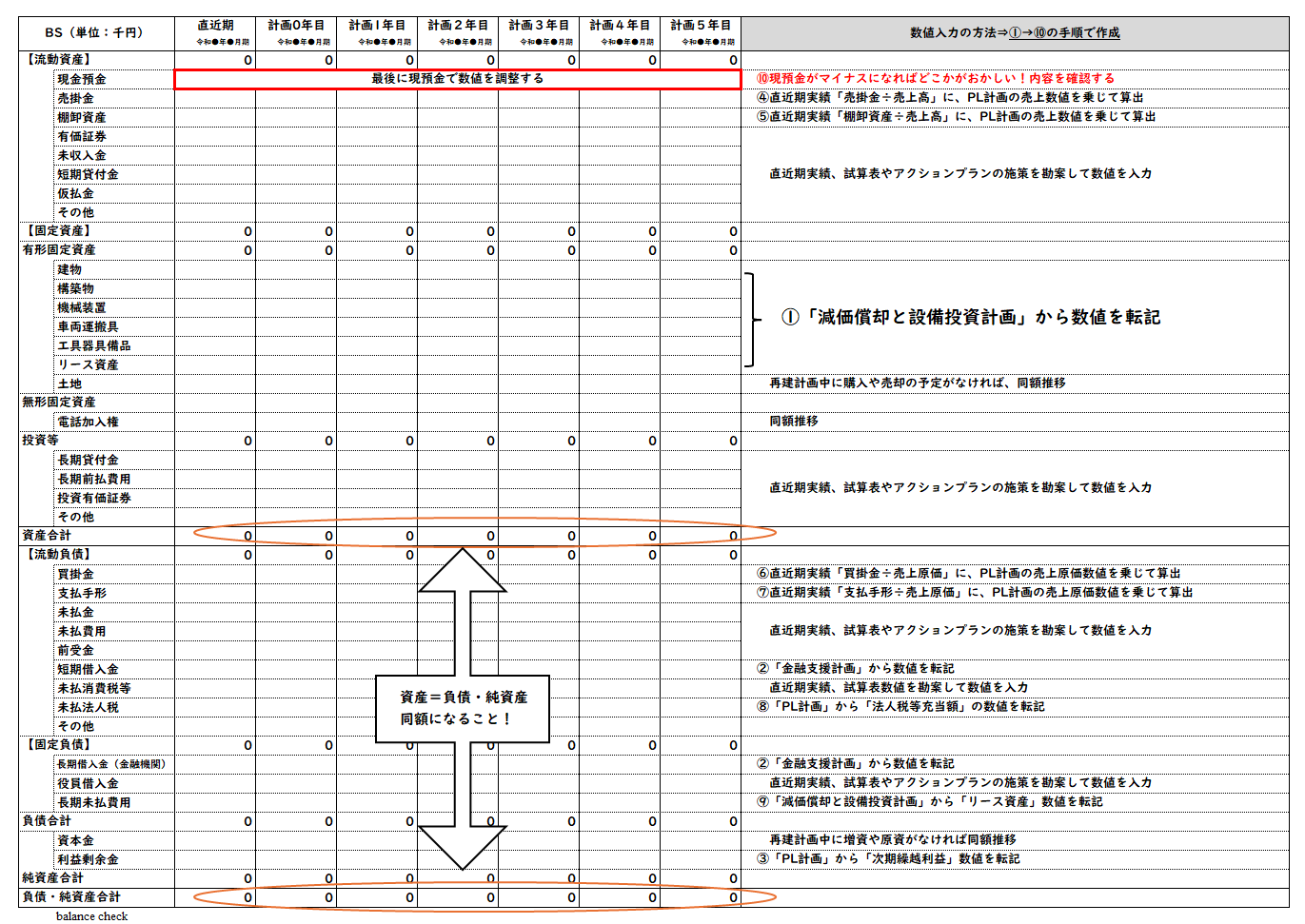

下図で示されているようなBS計画フォーマットを用いて、具体的な作成手順(ステップ1~12)を解説します(クリックで拡大します)。

1. ステップ1: 有形固定資産・無形固定資産

→ **「減価償却と設備投資計画」**で計算した各年度末の簿価を転記します。新規投資や除却(売却)も反映させます。

2. ステップ2: 短期借入金・長期借入金

・→ **「金融支援計画」**で計算した各年度末の借入金残高(1年内返済予定分は短期、それ以外は長期)を転記します。DIP融資による新規借入も反映させます。

3. ステップ3: 利益剰余金

・→ 前年度末の利益剰余金残高に、**「PL計画」**で計算した当期純利益(または当期純損失)を加減算して算出します。

4. ステップ4: 売掛金(受取手形含む)

・→ 回転期間分析を用いて算出します。

‣ まず、直近実績から「売上債権回転期間(日数または月数)= 実績期末売掛金残高 ÷ (実績年間売上高 ÷ 365日または12ヶ月)」を計算します。

‣ 次に、計画期間の各年度について、「計画期末売掛金残高 = (計画年間売上高 ÷ 365日または12ヶ月) × 売上債権回転期間」として算出します。

‣ ※回転期間が改善するアクションプラン(早期回収強化など)があれば、それを反映して計画期間中の回転期間を短縮させます。

5. ステップ5: 棚卸資産(在庫)

・→ 売掛金と同様に回転期間分析を用いて算出します。

‣ 「棚卸資産回転期間 = 実績期末棚卸資産残高 ÷ (実績年間売上原価 ÷ 365日または12ヶ月)」

‣ 「計画期末棚卸資産残高 = (計画年間売上原価 ÷ 365日または12ヶ月) × 棚卸資産回転期間」

‣ ※在庫削減のアクションプランがあれば、回転期間を短縮させます。

6. ステップ6: 買掛金

・→ 同様に回転期間分析を用います。

‣ 「仕入債務回転期間 = 実績期末買掛金残高 ÷ (実績年間売上原価 ÷ 365日または12ヶ月)」

‣ 「計画期末買掛金残高 = (計画年間売上原価 ÷ 365日または12ヶ月) × 仕入債務回転期間」

‣ ※支払いサイト延長・短縮の計画があれば反映させます。

7. ステップ7: 支払手形

・→ 買掛金と同様に回転期間分析で算出します。

8. ステップ8: 未払法人税等

・→ **「税額計算表」**で算出した法人税等充当額のうち、期末時点で未払いの金額(翌期納付分など)を転記します。(簡便的に計算年の法人税等額を計上する場合もあります)

9. ステップ9: 長期未払費用(主にリース債務)

・→ ファイナンス・リースの場合、**「減価償却と設備投資計画」**等で管理しているリース債務の期末残高(1年超返済分)を転記します。

10. ステップ10: その他の勘定科目

・→ 上記以外の科目(例:現金以外の流動資産、投資その他の資産、未払金、預り金、資本金など)は、直近の実績や試算表、具体的なアクションプラン(例:遊休資産売却による固定資産減少、増資による資本金増加など)を勘案して計画値を入力します。資本金などは通常変動しません。

11. ステップ11: 現預金 → 最後に差額で算出(重要ポイント!)

・全ての資産(現預金以外)、負債、純資産の計画値が入力されたら、**貸借対照表の原理(資産合計=負債合計+純資産合計)**に基づき、現預金の残高を差額として算出します。

・計算式:現預金 = (負債合計+純資産合計)- その他の資産合計

12. ステップ12: 貸借一致の確認

・最後に、算出した現預金を加えて計算した「資産合計」と、「負債合計+純資産合計」が一致するかを必ず確認します。

【回転期間分析の意義】

売掛金、棚卸資産、買掛金などを回転期間で計算するのは、事業規模(売上高や売上原価)の変動に応じて、これらの運転資本項目がどの程度増減するかを合理的に予測するためです。単に前期末残高を横置きするよりも、実態に近い計画となります。

ステップ11で現預金を差額計算した結果、マイナスになる場合は、計画全体に何らかの矛盾や無理があることを示しています。絶対にそのままにしてはいけません。

なぜ現預金がマイナスになるのか?

・計算ミス: 単純な転記ミスや計算間違い。

・計画の甘さ・矛盾:

・PL計画が楽観的すぎる: 見込んだ利益が出ていない(キャッシュインが少ない)。

・設備投資計画が過大: 投資によるキャッシュアウトが大きすぎる。

・運転資金増加の見込み不足: 売上増加に伴う売掛金や在庫の増加に対応する資金手当てができていない。

・借入金返済計画が過大: 返済財源(簡易CF)に対して返済額が大きすぎる。

・アクションプランの資金影響が未反映: 資産売却収入や増資を見込んでいたが、BS計画に入力されていない等。

他の計画との整合性再検証の必要性

現預金がマイナスになった場合は、PL計画、CF計画(別途作成する場合)、金融支援計画、設備投資計画、運転資本(売掛金・在庫・買掛金)計画など、関連する全ての計画を見直し、どこに無理や矛盾があるのかを徹底的に検証し、計画を修正する必要があります。本来、金融支援計画で返済財源の範囲内で返済額を決めていれば、現預金がマイナスになることは(大きな運転資金増などがない限り)考えにくいです。

[関連情報:資金繰りが苦しい原因と対策]

BS計画は、単に他の計画の結果を反映するだけでなく、財務体質改善に向けたアクションプランを具体的に盛り込むべき計画でもあります。

・遊休資産・不採算事業用資産の売却: 固定資産を減少させ、現預金を増加させる(借入金返済原資にも)。

・在庫削減: 棚卸資産回転期間を短縮させ、棚卸資産を減少させる(キャッシュフロー改善)。

・支払いサイトの交渉: 仕入債務回転期間を延長させ、買掛金等を増加させる(キャッシュフロー改善、ただし取引先との関係性に注意)。

・増資(資本注入): 新株発行等により資本金を増加させ、自己資本を充実させる。

これらのアクションプランの効果をBS計画に反映させることで、より積極的な財務改善計画となります。

金融機関は、経営再建計画書のBS計画を通じて、企業の財務の健全性が将来どのように回復していくかを評価します。主な注目点は以下の通りです。

・自己資本比率の改善推移: 負債への依存度を下げ、財務的な安定性が向上しているか。債務超過状態から脱却できるか。

・有利子負債の削減状況: 金融支援計画と連動し、借入金残高が着実に減少しているか。

・資産効率の変化: 売上増加に対して資産(特に運転資本や固定資産)が効率的に活用されているか(例:総資産回転率の改善)。

・全体的な財務バランスの健全化: 流動比率や当座比率など、短期的な支払い能力を示す指標が改善しているか。

事業デューデリで明らかになった実態バランスシート上の課題(例:過剰債務、不良資産)が、BS計画上で着実に解消されていく道筋を示すことが、金融機関の信頼を得る上で重要です。

BS計画の作成、特に回転期間分析や他の計画との整合性確保は、慣れないと難しく感じるかもしれません。

中小企業活性化協議会や経営改善計画策定支援事業(405事業)の活用

中小企業活性化協議会では、経営再建計画全体の策定支援の一環として、BS計画の作成や財務分析に関するアドバイスを受けることができます。また、**経営改善計画策定支援事業(405事業)**を利用すれば、**専門家(税理士、会計士、中小企業診断士など)**による客観的な視点からのBS分析、改善提案、計画策定支援などを費用負担を抑えて活用できます。

[関連情報:中小企業活性化協議会による財務分析サポート]

[関連情報:経営改善計画策定支援事業(405事業)の専門家派遣]

サンプル・テンプレート利用の限界

「経営再建計画書 書き方」のサンプルやテンプレートは、BS計画の基本的な構成を理解する助けにはなりますが、各勘定科目の数値は企業の個別事情やアクションプランによって大きく異なります。テンプレートをそのまま使うのではなく、自社の状況に合わせて一つ一つの数値を積み上げていくことが不可欠です。

BS計画(貸借対照表計画)は、経営再建計画書において、将来の財務健全性を示すゴールであり、計画全体の整合性をチェックするバロメーターでもあります。

・PL計画や金融支援計画など、先行する個別計画の結果を正確に反映させる。

・売掛金、棚卸資産、買掛金などは回転期間分析を用いて合理的に予測する。

・現預金残高を最後に差額計算し、マイナスになる場合は計画全体を見直す。

・資産売却や増資などのアクションプランを反映させ、財務改善目標を具体的に示す。

・金融機関が重視する財務指標(自己資本比率、有利子負債残高等)の改善を示す。

PL計画、CF計画と並び、このBS計画をしっかりと作成することで、経営再建後の安定した財務基盤構築への道筋を、全てのステークホルダーに対して明確に示すことができるでしょう。

【関連記事】

PL計画作成のポイント:アクションアクションプランと数値計画|経営危機を乗り越える!経営再建計画の作り方|⑭

販管費計画作成のポイント:アクションプランと数値計画|経営危機を乗り越える!経営再建計画の作り方|⑫

製造原価計画作成のポイント:アクションアクションプランと数値計画|経営危機を乗り越える!経営再建計画の作り方|⑬

コメントはこちらからどうぞ☟