「業績が悪化しているが、どう立て直せばいいか分からない…」

「銀行から経営改善計画書の提出を求められているが、専門家の支援を頼みたい」

「405事業という補助金があると聞いたけど、どんな制度?デメリットはないの?」

厳しい経営環境の中、事業の立て直しや資金繰り改善のために、専門家の支援を受けながら経営改善計画を策定する企業が増えています。その際に活用できる代表的な公的支援制度が、405事業(正式名称:経営改善計画策定支援事業)です。

しかし、この405事業、「活用すれば必ず成功する」というものではありません。場合によっては、時間とコストが無駄になるというデメリット(「405事業 デメリット」)も存在します。

この記事では、中小企業支援の現場に立つ経営コンサルタントとして、405事業の制度概要やメリット、そして陥りやすい失敗の原因と、それを防いで有効活用するためのポイントについて、最新の情報も踏まえながら詳しく解説します。

【この記事の音声データ:Spotify】対話方式で分かりやすく説明 こちら

【目次】

まずは、405事業がどのような制度なのか、基本的な内容を確認しましょう。(通称の「405」は、制度創設当初の予算額に由来します。)

目的:専門家と作る実現可能な経営改善計画

405事業の主な目的は、財務上の課題を抱える中小企業・小規模事業者が、認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)のサポートを受けながら、金融機関(銀行など)の合意を得られるような、実現可能性の高い経営改善計画を策定することを支援することです。策定された計画に基づき、金融機関からの金融支援(返済猶予、新規融資など)を得て、事業再生を図ることを目指します。

主な特徴:費用補助と3者連携

・専門家費用の補助: 認定支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士、コンサルタントなど)に支払う経営改善計画策定費用およびモニタリング費用(計画実行後の進捗確認費用)の最大3分の2が、国から補助されます。(※補助率や上限額は変更される可能性があるため、必ず最新の公募要領等でご確認ください)

・3者連携: 事業者(会社)、金融機関(メインバンク等)、認定支援機関の3者が連携して取り組み、連名で申請します。

・モニタリング: 計画策定後、**原則として3年間のモニタリング(計画の進捗状況の確認・指導)**がセットになっています。

・金融支援との連携: 多くの場合、計画策定とセットで金融機関からの支援(リスケジュール、借換、新規融資など)が行われます。計画には、すべての取引金融機関からの同意が必要となります。

・随時募集: 年度予算事業ですが、基本的に年間を通じて随時申請が可能です。(※申請窓口や締切は地域ブロックごとに異なる場合があります)

最新の動向・注意点(2025年4月現在)

405事業は、中小企業の事業再生支援策として継続的に実施されています。近年では、早期の経営改善への取り組みを促す観点や、申請手続きの電子化などが進められています。制度の詳細(補助対象経費、申請要件、手続き等)は、中小企業庁のウェブサイトや、各地の経営改善支援センター(申請窓口)で公開されている最新の情報を必ず確認するようにしてください。

[参照リンク:中小企業庁 経営改善計画策定支援事業ページ]

405事業には、経営改善に取り組む企業にとって大きなメリットがあります。

専門家の計画策定支援を費用負担少なく受けられる

最大のメリットは、経営改善計画策定やモニタリングにかかる専門家費用の一部(最大2/3)が補助される点です。これにより、資金的に余裕のない企業でも、質の高い専門家のサポートを受けやすくなります。

金融機関との円滑な合意形成

銀行などの金融機関は、融資先企業が作成した計画の実現可能性を厳しく評価します。405事業の枠組みでは、認定支援機関という第三者の専門家が関与し、客観的な視点で計画策定を支援するため、計画の信頼性が高まります。 また、計画策定プロセスには金融機関も関与するため、最終的な計画に対する金融機関の合意(同意書の取得)を得やすくなります。

経営課題の可視化と改善への道筋

専門家と共に計画を策定する過程で、自社の強み・弱み、財務上の問題点、事業の課題などが客観的に可視化されます。そして、それに対する具体的な改善策と数値目標が明確になり、再生への具体的な道筋を描くことができます。

メリットの大きい405事業ですが、注意しないと失敗に終わる可能性もあります。これが「405事業 デメリット」と言われる所以です。

デメリット:時間とコストが無駄になる可能性

最大のデメリットは、せっかく時間と費用(自己負担分含む)をかけて計画を作っても、計画が実行されなかったり、金融機関の合意が得られなかったり、計画自体が絵に描いた餅で終わってしまった場合に、それらが全て無駄になってしまうことです。

失敗原因①:事業者の当事者意識の欠如

経営改善計画の主役は、あくまで事業者自身です。金融機関に言われたから仕方なく、あるいは専門家に「丸投げ」するような姿勢では、自分事として計画内容を捉えられず、策定後の実行段階で頓挫してしまいます。計画策定プロセスにも主体的に関与し、「自社の計画」として作り上げる意識が不可欠です。

失敗原因②:金融機関のコミットメント不足

405事業は金融機関との連携が前提です。しかし、以下のような場合、金融機関の協力が得られず、計画策定や実行が困難になります。

・事業理解の不足: 銀行が企業の事業内容や窮境原因を十分に理解しておらず、計画策定中に想定外の問題が発覚し、支援に及び腰になる。

・債権回収への偏重: 事業再生よりも、自らの銀行の債権保全・回収を優先する姿勢が強い。

・行内不一致: 担当者レベルでは協力的でも、本部の審査部門などが承認せず、支援方針が定まらない。

特にメインバンクの積極的な関与と支援姿勢が、405事業成功の鍵を握ります。

[関連記事 【銀行員向け】405事業活用の銀行メリットとは?融資先支援と自行収益への貢献(2025年版)]

失敗原因③:認定支援機関の能力不足

全国に多数存在する認定支援機関ですが、その専門分野や経験値は様々です。特に、銀行向けの経営改善計画策定や、その後の金融機関交渉に精通している専門家は限られます。

経験の浅い専門家が作成した計画は、金融機関の求める水準に達せず、大幅な修正を求められたり、最悪の場合、計画自体が受け入れられなかったりする可能性があります。

【記事の途中で失礼します】

今、この記事で解説した「財務強化」のヒントは掴めましたか?

もし、「ウチの場合、405事業どこから手をつけるべき?」 「銀行交渉の具体的なコツが知りたい」 といった、より専門的な情報が必要でしたら、当事務所の「AI経営参謀」をご活用ください。

このAIは財務・コンサルティングに特化しており、10年以上の年月をかけて作成した和田経営相談事務所300以上のブログ記事の知識をベースに、24時間いつでもあなたの相談相手となります。

お名前や連絡先の入力は一切不要。匿名・無料で、今お読みの記事に関する質問や、経営に関するお悩みを、安全にお試しいただけます。

(記事右下のチャットアイコン「AI経営参謀に聞く」から、専門家の知見にアクセスしてください)

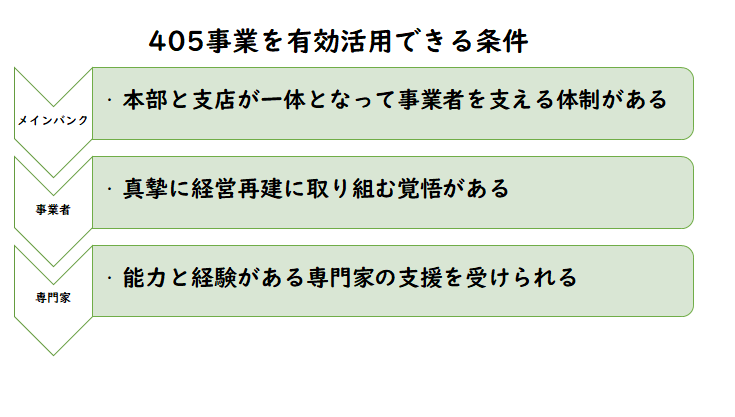

では、405事業のデメリットを回避し、成功に導くためには何が必要なのでしょうか。

前提条件:事業の存続可能性の吟味

最も重要なのは、「そもそも、この事業は再生可能なのか?」という根本的な問いに対する見極めです。商品力、技術力、顧客基盤、経営者の資質など、将来にわたって事業を継続できるだけの「強み」や「可能性」があるか。もし、客観的に見て存続可能性が著しく低い場合、405事業で計画を作っても、時間とコストの浪費に終わる可能性が高いです。この初期段階での冷静な判断が、最大の「405事業 デメリット」を回避するために不可欠です。

この見極めは経営者自身では難しいため、**メインバンクや専門家による事前の経営診断(デューデリジェンス)**が有効な場合があります。メインバンクには、安易に計画策定に進むのではなく、この「案件選定」の役割も期待されます。

条件①:経営者の強いコミットメント

事業者自身が「この計画で必ず会社を立て直す」という強い当事者意識と覚悟を持ち、計画策定から実行まで主体的に関与することが絶対条件です。

条件②:主力銀行との連携強化と支援確約

計画策定開始前に、メインバンクを中心とする金融機関と十分に協議し、計画策定・実行に対する支援(情報提供、必要に応じた金融支援、モニタリングへの協力など)の意思を確認・共有しておくことが重要です。

条件③:経験豊富な認定支援機関の選定

依頼する認定支援機関が、銀行向けの経営改善計画策定や金融機関交渉の実績・経験が豊富かどうかを事前に確認しましょう。「405事業の利用実績はありますか?」「どのような流れで進めますか?」「過去にどのような計画策定支援をされましたか?」といった質問を通じて、信頼できる専門家を見極めることが大切です。

(図表イメージ:失敗要因と成功条件の対比図)

・失敗要因: ①経営者の当事者意識欠如、②銀行のコミットメント不足、③専門家の能力不足

・成功条件: ①経営者の強いコミットメント、②銀行との強固な連携、③経験豊富な専門家の選定

・大前提: 事業の存続可能性

405事業の活用を考え始めたら、以下のステップで進めるのが一般的です。

まずはメインバンクに相談

多くの場合、取引金融機関、特にメインバンクが最初の相談窓口となります。自社の経営状況を説明し、405事業活用の意向と、銀行としての支援の可能性について相談してみましょう。

認定支援機関を探す・相談する

メインバンクからの紹介、あるいは中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」などを利用して、自社に適した認定支援機関を探します。複数の専門家と面談し、実績や相性を確認した上で依頼先を決定することが望ましいです。

多くの認定支援機関では、初回相談を無料で行っています。(当事務所でも無料事前相談を承っております。)

[参照リンク:認定経営革新等支援機関 検索システム]

当事務所への【405事業無料事前相談】は、⇒「こちらのページ」から

405事業(経営改善計画策定支援事業)は、専門家の力を借りて経営改善計画を策定し、金融機関の支援を得ながら事業再生を目指す上で、非常に有効な制度です。費用補助という直接的なメリットもあります。

しかし、その一方で、事業の存続可能性の見極め不足、経営者のコミットメント欠如、金融機関の非協力、専門家の能力不足といった要因により、時間とコストが無駄になるという「405事業 デメリット」も存在します。

成功のためには、①事業の存続可能性を冷静に見極め、②経営者が強い覚悟を持ち、③主力銀行と緊密に連携し、④経験豊富な専門家を選ぶ、という条件をクリアすることが不可欠です。そして、制度の最新情報を常に確認することも忘れてはなりません。

この記事が、405事業の活用を検討されている皆様にとって、そのメリットとリスクを理解し、適切な判断を下すための一助となれば幸いです。

405事業活用に関するご質問、お問い合わせはこちらからどうぞ。☟