「会社全体では利益が出ているはずなのに、なぜか楽にならない…」

「複数の事業や店舗があるが、赤字を出している部門がある気がする…」

「不採算部門の撤退を考えなければならないが、何から手をつければ…」

複数の事業部門や店舗、商品ラインを持つ企業にとって、「不採算部門」の存在は経営全体の足を引っ張りかねない大きな問題です。しかし、過去の投資や従業員のこと、愛着などを考えると、「不採算部門 撤退」という意思決定は非常に重く、難しいものです。

この記事では、ここ愛媛県松山市をはじめ、多くの中小企業の経営改善に携わってきたコンサルタントとして、まず不採算部門を特定する方法、そして最も重要な「不採算部門 撤退基準」をどう設定し、「不採算部門 意思決定」を下すか、さらに具体的な「不採算部門 撤退手順」について、実践的な視点から解説します。

【目次】

まず、「不採算部門」を特定できなければ、撤退の意思決定も始まりません。

不採算部門の定義:赤字を生み出す事業単位

不採算部門とは、その名の通り、利益を生み出すどころか、赤字を継続的に発生させている事業部門、店舗、製品ライン、あるいは特定の取引先などを指します。会社全体の利益を蝕む存在です。

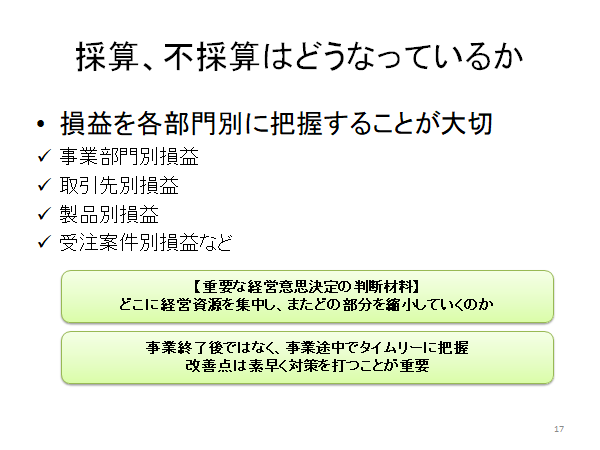

見つけ方:部門別採算管理の重要性

不採算部門を正確に特定するためには、**「部門別採算管理」**の仕組みを構築・運用することが不可欠です。これは、会社全体の損益計算書を、以下のような切り口で分解し、それぞれの収支を把握することです。

・事業部門別

・店舗別

・製品・サービス別

・主要な取引先別 など

各セグメントの「売上高」から、それに対応する「直接的な原価(仕入、製造原価など)」や「直接的な経費(その部門専属の人件費、広告費など)」を差し引いて、利益(または損失)を計算します。 これを継続的に行うことで、「どの部門が儲かっていて、どの部門が赤字なのか」が明確になります。エクセルなどでも管理は可能です。重要なのは、経営者が「見える化する」という強い意志を持ち、社内でルールを決めて継続することです。

不採算部門が特定できたとしても、「撤退」という意思決定は容易ではありません。

過去の投資・愛着という「しがらみ」

「自分が立ち上げた事業だから」「長年苦労を共にしてきた従業員がいるから」「多額の投資をしてしまったから」…様々な思い入れやサンクコスト(埋没費用)への意識が、合理的な判断を妨げることがあります。「いつかは好転するはずだ」と現実から目を背けてしまい、撤退の意思決定が遅れがちになります。

現状分析の役割:客観的な数値で現実を直視する

だからこそ、客観的なデータに基づく現状分析が重要になります。我々コンサルタントが経営改善支援に入る際も、まず定性的な情報(歴史、強み・弱み等)を伺った上で、過去の決算書分析や部門別採算分析を行います。

「この部門(店舗、商品、取引先)が、毎年これだけの赤字を生み出しています」「このまま続ければ、今後も会社のキャッシュがこれだけ流出します」 といった数値を具体的に示すことで、経営者は感情的なしがらみを乗り越え、現実を直視しやすくなります。

[関連記事:経営者の意思決定はなぜ遅れるのか?5つの傾向と対策]

客観的なデータに基づき、撤退を検討すべきかどうかを判断するための基準(不採算部門 撤退基準)を設けることが、合理的な意思決定には有効です。基準は会社の状況により異なりますが、以下のような観点が考えられます。

定量的な基準(例)

・継続的な営業赤字: その部門単体で、複数年度(例:2~3年以上)連続して営業赤字であり、改善の兆しが見えない。

・限界利益がマイナス: 売上から変動費(材料費、仕入原価など、売上に比例して増減する費用)を差し引いた限界利益が赤字。つまり、売れば売るほど赤字が増える状態。

・赤字額の推移: 赤字額が縮小せず、横ばいまたは拡大傾向にある。

・改善策の効果なし: これまでに行った改善策(コスト削減、販促強化など)の効果が限定的で、黒字化の目途が立たない。

定性的な基準(例)

・市場の将来性: その部門が属する市場が縮小傾向にあり、将来的な成長が見込めない。

・シナジー効果: 他の主力事業との相乗効果(シナジー)がほとんどない、あるいはマイナスの影響(ブランドイメージ毀損など)を与えている。

・経営資源の集中: その不採算部門に、貴重な経営資源(優秀な人材、資金、経営者の時間など)が過剰に投入されており、成長部門への資源配分を阻害している。

・企業戦略との不整合: 会社全体の経営戦略やビジョンと、その部門の方向性が合致していない。

基準設定の重要性

これらの基準を参考に、自社なりの撤退基準をあらかじめ設定しておくことで、いざという時に感情に流されず、客観的かつ迅速な不採算部門 意思決定を行いやすくなります。

撤退の意思決定を下したら、次は混乱を最小限に抑え、円滑に実行するための手順(不採算部門 撤退手順)を計画的に進める必要があります。

① 正式な意思決定と計画策定

・経営会議や取締役会などで、撤退を正式に決定します。

・撤退計画を具体的に策定します。

‣ 撤退時期(タイムライン)

‣ 各タスクの担当者と責任範囲

‣ 必要な予算(人員整理費用、原状回復費用など)

‣ 関係者へのコミュニケーションプラン

② 関係者への告知・説明

・従業員: 最も配慮が必要なステークホルダーです。撤退理由、今後の処遇(他部門への異動、退職条件など)について、誠実かつ丁寧に、適切なタイミングで説明します。不安を煽らないよう、可能な限り個別のケアも検討します。

・顧客: 影響のある顧客に対し、代替案の提示や、他部門での対応などを丁寧に説明し、理解を求めます。

・仕入先: 契約内容を確認し、取引終了に向けた調整を行います。

・金融機関: 事前に状況を説明し、理解と協力を得ておくことが望ましいです。

③ 在庫・資産の処分

・不良在庫の評価損計上、処分(セール、廃棄など)。

・関連する設備、車両、不動産などの売却または除却。

④ 人員整理・配置転換

・撤退部門の従業員の、他部門への配置転換。

・希望退職者の募集や、やむを得ない場合の解雇(労働関連法規の遵守が絶対条件)。

・再就職支援などの実施。

⑤ 契約関係の整理

・店舗や事務所の賃貸借契約の解約(違約金等の確認)。

・リース契約の解約または移管。

・仕入先や顧客との契約解除に伴う手続き。

⑥ 最終的な会計・法務処理

・撤退に伴う損失(固定資産除却損、在庫評価損、人員整理費用など)の確定と会計処理。

・必要な登記変更などの法務手続き。

不採算部門 撤退手順は、多岐にわたり、法務・労務・税務などの専門知識も必要となるため、弁護士や社会保険労務士、税理士などの専門家と連携しながら進めることが重要です。

[関連記事:固定資産除却損とは?原因と財務への影響]

不採算部門 撤退という意思決定は、経営者にとって辛いものですが、以下の視点を持つことが、前向きな決断を後押しします。

「やめる」ことは「次への一歩」

撤退は、失敗ではなく、**限られた経営資源をより成長が見込める分野へ再配分するための、戦略的な「選択と集中」**です。会社全体がより良くなるための、未来に向けた一歩と捉えることが大切です。

[関連記事:「やめる」ことで会社は継続する – やめられない理由と対処法]

傷が浅いうちの決断が重要

判断が遅れれば遅れるほど、赤字は累積し、会社の体力は奪われます。早期に決断し、実行することで、ダメージを最小限に抑え、よりスムーズな再生や事業転換が可能になります。

専門家の客観的視点の活用

経営者一人で悩まず、信頼できる専門家(コンサルタント、税理士など)に相談しましょう。客観的なデータ分析や、他社の事例などを踏まえたアドバイスは、冷静な不採算部門 意思決定をサポートします。

不採算部門は、放置すれば会社全体の経営を蝕む「病巣」となりかねません。

・まずは「部門別採算管理」で、赤字部門を正確に特定する。

・客観的なデータに基づき、自社なりの「不採算部門 撤退基準」を設ける。

・基準に照らし合わせ、感情論ではなく、合理的な「不採算部門 意思決定」を行う。

・撤退を決断したら、計画的な「不採算部門 撤退手順」に沿って、関係者に配慮しつつ実行する。

撤退は痛みを伴いますが、会社全体の持続的な成長のためには、時に必要な経営判断です。現状を直視し、データに基づいた勇気ある意思決定を行うことが、経営者には求められています。

この記事が、不採算部門の問題に直面している経営者の皆様にとって、現状分析と今後の方向性を考える一助となれば幸いです。

ご相談・お問い合わせは、こちらからどうぞ。☟