「決算書の前についている『別表』って、難しそうでよく分からない…」

「銀行に決算書一式を提出するけど、別表まで見る必要あるの?(決算書 別表 どこまで)」

「別表から、経営に役立つ情報って読み取れるものなの?」

会社の決算書パッケージに含まれる、法人税申告書の付表である「別表(べっぴょう)」。何種類もの帳票があり、数字や専門用語が並んでいるため、「税理士に任せていて、内容はよく見ていない」という経営者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、この別表の中にも、経営者が自社の状況を把握し、適切な経営判断を行う上で、重要な情報がいくつか含まれています。また、銀行も融資審査などの際にこれらの別表を確認しています。

この記事では、ここ愛媛県をはじめ多くの中小企業をご支援してきたコンサルタントとして、決算書の別表について、経営者が最低限チェックしておくべき重要な4枚の別表(別表一、二、七(一)、十六)に絞り込み、それぞれの「どこを見て」「何を読み取るべきか」を、分かりやすく解説します。償却不足や繰越欠損金といったキーワードにも触れていきます。

まず、決算書 別表の基本的な役割を確認しましょう。

法人税申告書の添付書類

別表は、法人税の確定申告書に添付される書類群で、課税所得や税額の計算過程を詳細に示したものです。税務署が適正な申告かどうかを確認するために作成・提出されます。

経営・財務状況の「裏付け」情報

税務申告が主目的ですが、別表には貸借対照表や損益計算書だけでは分からない、以下のような経営・財務に関する重要な「裏付け」情報が含まれています。

・会社の正確な課税所得と法人税額

・株主構成(誰が会社のオーナーか)

・過去の赤字の繰越状況(将来の税負担への影響)

・減価償却の実施状況(利益操作の有無、資産の実態評価)

これらの情報は、経営者自身の状況把握はもちろん、銀行が融資審査を行う際にも、決算書の信頼性確認や詳細分析のために参照されます。

[関連記事:銀行提出 決算書はどこまで必要?内訳明細書・別表の重要性]

多数ある別表の中で、「決算書 別表 どこまで」見ればよいか? 経営者が最低限押さえておくべきなのは、以下の4種類です。お手元に自社の決算書(の別表部分)があれば、見比べながらお読みください。

① 別表一:法人税額と所得(欠損)金額の確認

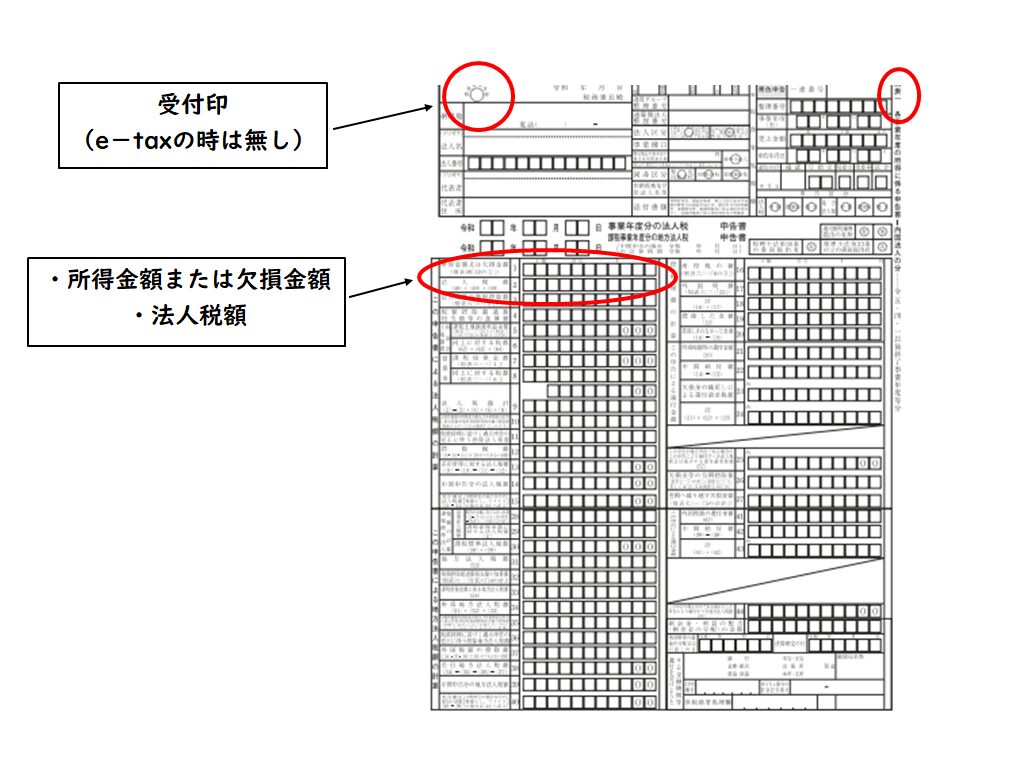

・正式名称例: 法人税申告書 別表一(一) 普通法人等の申告書

・見るべき箇所:

‣ 申告書右上の**「税務署受付印」または電子申告の「受信通知」:これが、税務署に正式提出された決算書**(別表)であることの証明になります。銀行はまずここを確認します。

‣ 表の中ほどの**「所得金額又は欠損金額」**欄:法人税計算の基となる金額です。

下部の**「法人税額」**欄:その期に納付すべき(または還付される)法人税額です。

‣ 分かること: 会社の課税対象となる利益(所得)がいくらで、それに対してどれだけの法人税が発生している(または過去の赤字で発生しない)のか、という基本的な税務状況が分かります。

(「別表1」)

② 別表二:株主構成(誰がオーナーか)の確認

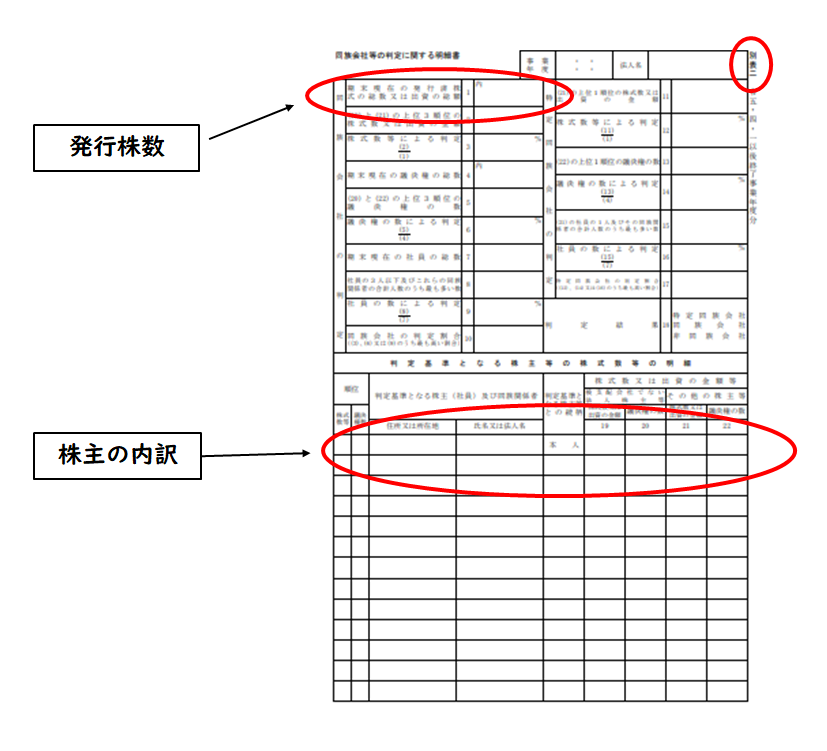

・正式名称例: 同族会社等の判定に関する明細書

・見るべき箇所: 株主等の氏名・名称、住所、持株数、議決権割合など。

・分かること: 誰が会社の株主で、どのくらいの割合を保有しているのか、という会社の**所有関係(オーナーシップ)**が正確に分かります。これは、事業承継や重要な意思決定(M&Aなど)を考える上で、基本的な情報となります。

(「別表2」)

③ 別表七(一):繰越欠損金の残高と有効期限の確認

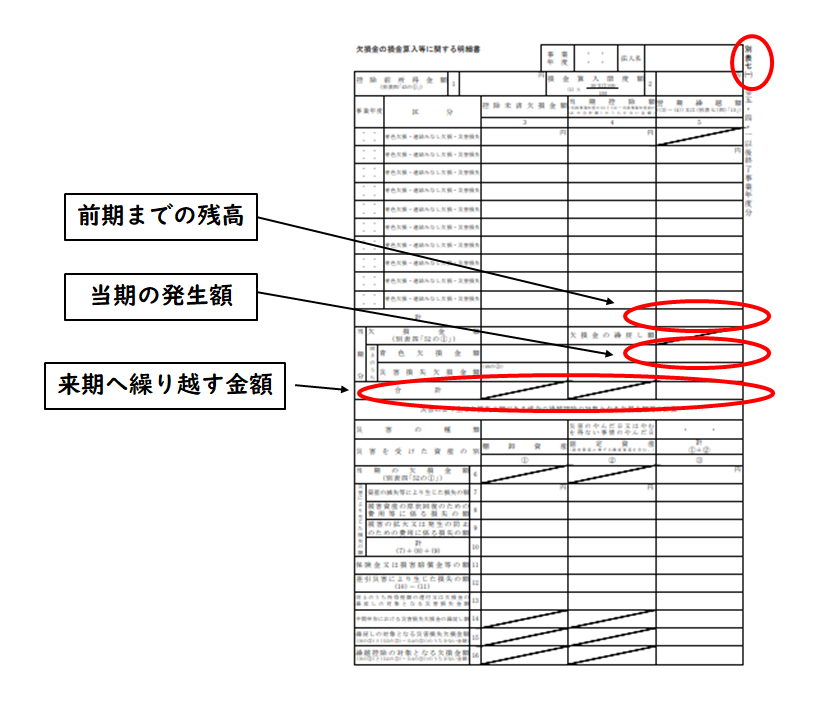

・正式名称例: 欠損金の繰越控除額の計算に関する明細書

・見るべき箇所: 各事業年度に発生した欠損金額、当期に控除(損金算入)した額、翌期への繰越額、そして各欠損金の発生年度(=有効期限の起算点)。

・分かること:

‣ 繰越欠損金とは、過去の事業年度に発生した赤字(税務上の欠損金)で、将来の黒字(所得)と相殺して法人税負担を軽減できるものです。

‣ この別表で、**「現在、いくらの繰越欠損金が残っていて」「いつまで使えるのか(繰越欠損金 有効期限)」**を確認できます。

‣ 繰越欠損金 有効期限は、原則として欠損が発生した事業年度から10年間です(※発生年度により異なる場合あり)。期限切れで使えなくなる前に、計画的に利益を出し活用することが重要です。

・活用例: 残高と有効期限を把握することで、将来の税負担を予測したり、節税効果を考慮した投資計画を立てたりすることが可能になります。

(「別表7」)

④ 別表十六:減価償却の実施状況(償却不足の有無)の確認

・正式名称例: 別表十六(一)定額法償却資産、別表十六(二)定率法償却資産 の償却額計算に関する明細書

・見るべき箇所: 個別資産ごとの「当期償却額」、そして特に**「差引償却不足額」**(または類似の名称の欄)です。

・分かること:

‣ 会社がその期にいくら減価償却費を計上したかの明細。

‣ 償却不足とは、税法で認められている年間の償却限度額に対して、実際に計上した償却額が不足している金額のことです。

‣ ここに多額の償却不足がある場合、決算書上の利益が実態よりも嵩上げされている(=利益操作)可能性があり、銀行は厳しく見ます。また、会社の本当の資産価値や収益力を把握する上でも重要な情報です。

[関連記事:償却不足とは?発生理由と確認方法、銀行評価への影響]

決算書の別表は、一見すると税務の専門書類で難解に思えるかもしれません。しかし、今回ご紹介した4つの別表の、さらに特定の項目に絞って確認するだけであれば、決して難しくはありません。

難しく考えすぎないこと

まずは、「①法人税額」「②株主構成」「③繰越欠損金の残高と有効期限」「④償却不足の有無」というポイントだけを、自社の決算書の別表で探してみることから始めてみてください。

税理士とのコミュニケーションツールとして

確認した内容で疑問点があれば、それを基に顧問税理士に質問してみましょう。「うちの会社の繰越欠損金はあと何年使えますか?」「なぜ償却不足が出ているのですか?」といった具体的な質問は、税理士とのコミュニケーションを深め、より有益なアドバイスを引き出すきっかけになります。

銀行への説明準備として

これらの別表の内容は、銀行も確認している項目です。自社の状況(特に繰越欠損金や償却不足)を事前に把握しておくことで、銀行からの質問にも慌てず、的確に答える準備ができます。

決算書の別表は、単なる税務書類ではなく、会社の財務状況や経営実態に関する重要な情報が詰まった「宝の山」です。「決算書 別表 どこまで」見るべきか、と悩む必要はありません。まずは以下の4つの別表のポイントを確認する習慣をつけましょう。

1. 別表一: 法人税額と課税所得(欠損)

2. 別表二: 株主構成

3. 別表七(一): 繰越欠損金残高と有効期限

4. 別表十六: 償却不足の有無

これらの情報を把握し、理解することは、的確な税務戦略、財務管理、そして銀行との良好な関係構築に繋がります。ぜひ、次回の決算書確認時から実践してみてください。

「自社の決算書や別表の見方がよく分からない」「別表から読み取れる経営課題への対策を相談したい」経営者様は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。専門家の視点で分かりやすく解説し、改善策をご提案します。

この記事が、決算書の別表に対する苦手意識を克服し、経営に役立つ情報を読み取るための一助となれば幸いです。

お問い合わせはこちらから☟