経営再建計画書における「アクションプランと数値計画」の中でも、**PL計画(損益計算書計画)**は、計画期間中の会社の収益性を予測し、経営再建の成果を具体的に示す、まさに集大成とも言える最重要ドキュメントの一つです。

なぜなら、このPL計画で示される将来の利益(特に営業利益や経常利益)に減価償却費を加えたものが、金融機関への借入金返済の主要な原資となるからです。そのため、債権者である金融機関は、このPL計画の内容とその実現可能性を極めて重視します。

この記事では、経営再建計画書におけるPL計画の位置づけ、具体的な作成手順、そして質の高い計画を作成するための前提条件について、経営者、従業員、金融関係者など幅広い読者に向けて解説します。

【目次】

PL計画(Profit and Loss Statement Plan)とは、将来の一定期間(通常3年~5年、場合によっては10年)にわたる損益計算書の見通しをまとめたものです。具体的には、計画期間中の各年度について、売上高から始まり、売上原価、販売費及び一般管理費(販管費)、営業外損益、特別損益を経て、最終的な当期純利益に至るまでの数値を予測します。

この計画を通じて、経営再建のための様々な施策(アクションプラン)が、最終的にどれだけの利益改善に繋がるのか、そして継続的に借入金を返済していけるだけの収益力(返済能力)を回復できるのかを、具体的な数値で示すことが目的となります。

[関連情報:利益と減価償却費から見る借入金返済能力の簡易診断法]

このように重要なPL計画ですが、その作成プロセス自体は、実はこれまでのステップで策定してきた各種個別計画の数値を集約・転記する作業が中心となります。

材料は揃っている:これまでの計画策定の集大成

質の高い経営再建計画書においては、PL計画をいきなり作成するのではなく、その構成要素となる以下の個別計画が、それぞれ根拠を持って事前に策定されているはずです。

・売上計画(取引先別、商品・サービス別など)

・製造原価計画(製造・建設・運送業の場合)または仕入計画

・販管費計画(人件費計画、リース支払計画などを含む)

・減価償却・設備投資計画

・金融支援計画(支払利息の計算根拠)

・税額計算表(法人税等の計算根拠)

フォーマット例で見るPL計画の構造

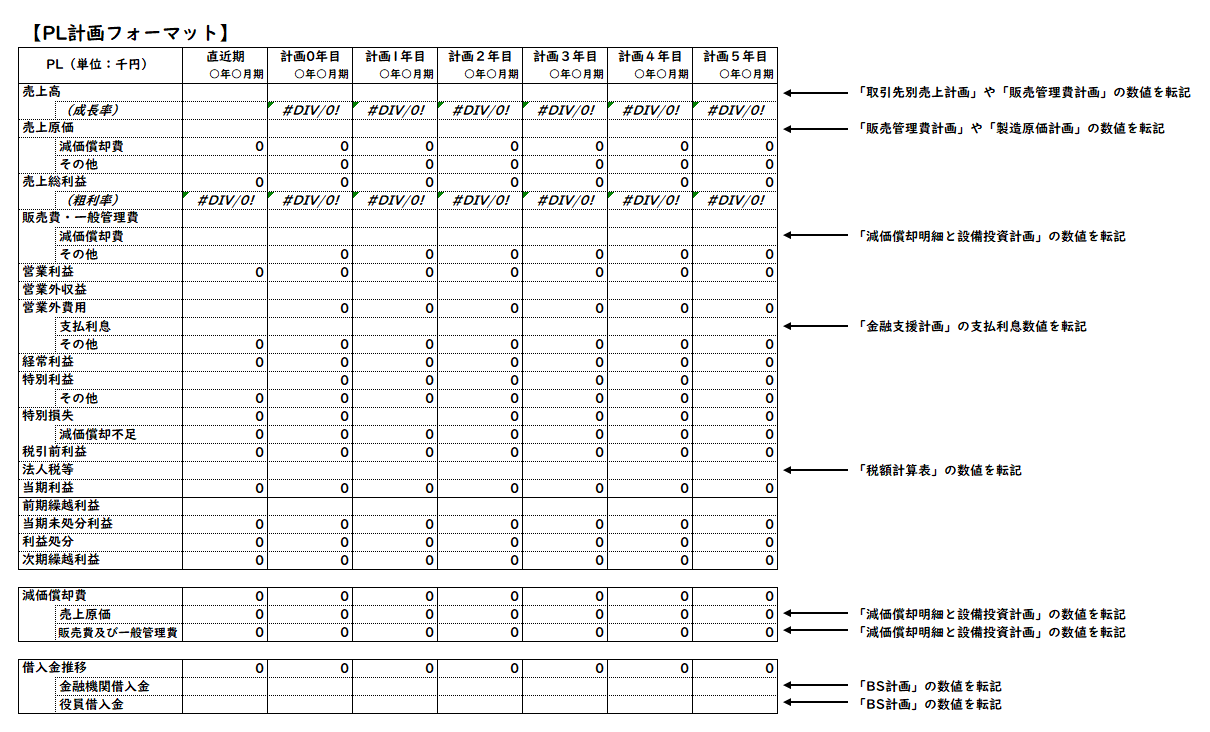

下図で示されているようなPL計画フォーマットは、これらの個別計画の数値を集約し、損益計算書の形にまとめるのに役立ちます(クリックで拡大します)。

フォーマットの各行(勘定科目)に、対応する個別計画で算出された計画値を、計画期間の各列(1年目、2年目…)に転記していきます。例えば、売上高の行には売上計画の数値を、売上原価の行には製造原価計画の数値を、販管費の各項目(給料手当、減価償却費など)には販管費計画や減価償却計画の数値を転記します。

各項目の転記元となる個別計画(リスト)

PL計画の主要な項目と、その数値の源泉となる個別計画の関係を整理すると以下のようになります。

1. 売上高: ← 売上計画(取引先別・商品別等の詳細計画が望ましい)

※計画値の妥当性は、売上高成長率なども考慮して検証。

2. 売上原価: ← 製造原価計画 または 仕入・在庫計画

3. 販売費及び一般管理費(販管費)計: ← 販管費計画

・(内訳) 減価償却費: ← 減価償却・設備投資計画

・(内訳) 人件費、リース料など: ← 販管費計画(及び人件費計画、リース支払計画)

4. 営業外収益: ← 過去実績分析(ただし、補助金など一過性の特殊要因は除く)、受取利息計画など

5. 営業外費用(支払利息): ← 金融支援計画(借入金残高と金利に基づく計算)

6. 法人税、住民税及び事業税: ← 税額計算表(課税所得に基づく計算)

このように、PL計画は、それ自体をゼロから作るというよりは、事前に綿密に作成された各パーツ(個別計画)を組み立てることで完成するものなのです。

[関連情報:販管費計画作成のポイント]

[関連情報:製造原価計画作成のポイント]

[関連情報:減価償却・設備投資計画作成のポイント]

PL計画の作成が「転記作業中心」であるということは、裏を返せば、その前提となる事業デューデリと個別計画の質が、PL計画の質、ひいては経営再建計画書全体の質を決定づけるということです。

なぜ「過去実績から〇%増」ではダメなのか?

「過去3年間の売上トレンドから見て、今後5年間は年率3%成長で計画します」といった、具体的なアクションプランや市場分析に裏付けられない、安易な計画(ざっくり計画)では、金融機関等の納得を得ることはできません。

・根拠の欠如: なぜ3%成長できるのか?そのための具体的な施策は何か?競合の動きや市場環境の変化は考慮されているか?といった問いに答えられません。

・アクションプランとの不整合: コスト削減策は詳細に計画されているのに、売上計画だけが根拠不明では、計画全体として一貫性がありません。

・リスク対応の脆弱性: 外部環境の変化に対する具体的な打ち手が計画に織り込まれていないため、少し状況が変わるだけですぐに達成困難となるリスクが高いと判断されます。

事業デューデリがPL計画の質を決定する

質の高い事業デューデリが実施されていれば、以下のような分析結果が得られ、それがPL計画の根拠となります。

・収益構造の把握: どの顧客・商品・サービスが利益を生み、どれが足を引っ張っているのか?(→不採算分野からの撤退・縮小、注力分野への資源集中計画へ)

・コスト構造の把握: 材料費、労務費、外注費、販管費の各項目における削減余地はどこにあるのか?(→具体的なコスト削減計画へ)

・市場・競合分析: 市場の成長性、競合の動向、自社の強み・弱みは何か?(→現実的な売上目標と販売戦略へ)

・実態バランスシート分析: 過剰な借入金、不良資産の状況はどうなっているか?(→財務リストラ計画、収益性改善による自己資本回復目標へ)

これらの事業デューデリに基づく詳細な分析と、それに対応する具体的なアクションプランがあって初めて、根拠のある、信頼性の高いPL計画が作成できるのです。

事前準備(個別計画)の重要性

PL計画を単なる転記作業で終わらせるためには、その前段階である販管費計画、製造原価計画、金融支援計画、税額計算表、減価償却・設備投資計画、リース支払計画などの個別計画が、それぞれしっかりと根拠を持って作成されていることが絶対条件です。各個別計画の精度が、最終的なPL計画の精度に直結します。

金融機関は、提出された経営再建計画書のPL計画について、主に以下の点を評価します。

・計画数値の根拠と実現可能性: 売上や各費用の計画値は、過去の実績や市場環境、具体的なアクションプランに照らして現実的か?無理な前提に立っていないか?

・アクションプランとの整合性: 計画されている改善施策(コスト削減、売上増加策など)が、PL上の数値改善に具体的に結びついているか?

・収益性の改善度合い: 売上総利益率、営業利益率、経常利益率などが、計画期間を通じて着実に改善していく見通しとなっているか?

・継続的な返済能力の有無: 計画通りに進んだ場合に、利益+減価償却費で、借入金の元利金返済を安定的に賄えるだけのキャッシュフローが創出されるか?

これらの観点から見て、具体的で、根拠があり、実現可能性が高いと判断されるPL計画を作成することが、金融機関の支援・協力を得るための鍵となります。

PL計画を含む経営再建計画書全体の作成は、専門的な知識と多くの工数を要します。必要に応じて外部の支援を活用することも有効です。

中小企業活性化協議会や経営改善計画策定支援事業(405事業)の活用

中小企業活性化協議会では、経営再建計画の専門家(税理士、会計士、中小企業診断士など)が、事業デューデリからPL計画を含む数値計画全体の策定、金融機関との交渉まで、一貫したサポートを提供してくれます。また、**経営改善計画策定支援事業(405事業)**を活用すれば、これらの専門家への依頼費用の一部補助を受けることができ、計画策定のハードルを下げることができます。

[関連情報:中小企業活性化協議会のサポート内容と相談の流れ]

[関連情報:経営改善計画策定支援事業(405事業)を利用するメリット]

経営再建計画書 書き方とサンプル・テンプレート利用の留意点

「経営再建計画書 書き方」やサンプル・テンプレートは、計画全体の構成や記載項目を理解する上で参考になります。しかし、PL計画は特に、企業の個別性が強く反映される部分です。テンプレートの数値をそのまま流用したり、安易な前提で作成したりすることは絶対に避け、自社の事業デューデリの結果とアクションプランに基づいた、オーダーメイドの計画を作成する必要があります。

PL計画(損益計算書計画)は、経営再建計画書におけるアクションプランと数値計画の集大成であり、会社の将来の収益性と返済能力を示す最重要パートです。

・PL計画は、事前に策定された個別計画(売上、原価、販管費、投資など)の数値を集約して作成される。

・質の高いPL計画の絶対条件は、徹底的な事業デューデリとその結果に基づく具体的なアクションプランである。

・「過去実績から〇%増」のような根拠の薄い計画ではなく、詳細な分析に基づいた実現可能な計画を示す必要がある。

・金融機関は、計画の根拠、実現可能性、アクションプランとの整合性、そして返済能力を厳しく評価する。

根拠に基づき、具体的な改善努力が反映されたPL計画を作成することで、経営再建への確かな道筋を関係者に示し、その実現に向けた力強い一歩を踏み出すことができるでしょう。

次回は、「金融支援計画」について解説していきます。

コメントこちらから☟