「今の銀行の融資担当者、なんだか話が通じにくいな…(融資担当者 合わない)」

「前の担当者は親身だったのに、今度の人は事務的で…」

「もしかして、うちの担当者って『ハズレ』なのかな?」

会社の経営者や財務担当者にとって、取引銀行の融資担当者との相性や力量は、日々の資金繰りや融資交渉に少なからず影響を与えるものです。担当者によって対応がスムーズに進むこともあれば、なぜか話がこじれたり、精神的に疲弊してしまったりすることもあります。

この記事では、私自身(元銀行員17年+コンサル14年)の経験も踏まえ、中小企業支援の現場でよく見られる融資担当者のタイプ(あえて分かりやすく「アタリ」「ハズレ」という言葉を使います)とその見分け方、それぞれのタイプとの上手な付き合い方、そして「どうしても融資担当者 合わない」と感じた場合の対処法や「融資担当者 変更」の可能性について、解説していきます。

先日も、ある経営者から「銀行の対応が事務的すぎて困っている」というご相談を受けました。詳しく伺うと、担当者の説明不足や一方的な要求が目立ち、経営者は大きなストレスを感じていました。私が間に入り、担当者と直接話をし、必要な手続きを整理することで何とか前に進みましたが、担当者によってはこのようなケースは起こり得ます。

【目次】

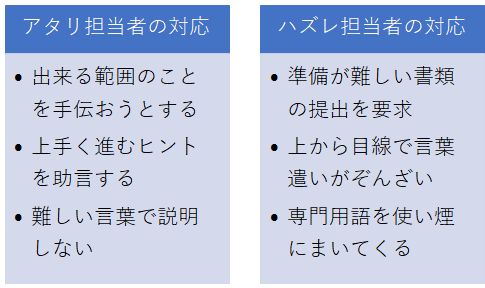

まず、担当者がどちらのタイプに近いか、日頃の対応を振り返ってみましょう。(もちろん、これはあくまで傾向であり、全ての銀行員が綺麗に二分されるわけではありません。)

「アタリ」担当者の特徴

・傾聴姿勢: まずは企業の状況や要望を丁寧に聞こうとする。

・共感・理解: 経営者の立場や悩みに寄り添い、理解を示そうと努める。

・提案力: 銀行としてできる範囲内で、企業にとってプラスになる提案(融資商品、情報提供など)を考えてくれる。

・行内調整力(期待): 難しい案件でも、何とか行内で調整しようと努力してくれる(ように見える)。

・説明の丁寧さ: 銀行のルールや手続きについて、分かりやすく説明してくれる。

「ハズレ」担当者の特徴

・一方的な姿勢: 銀行側の都合やルール、手続き論を前面に押し出してくる。

・事務的・高圧的: マニュアル通りの対応に終始し、冷たい印象を与える。時には高圧的な態度を取ることも。

・説明不足・専門用語多用: なぜその書類が必要なのか、なぜその条件なのか、といった説明が不十分、または専門用語ばかりで分かりにくい。

・責任転嫁: 手続きが滞ると、その原因を事業者側の不備や遅延のせいにする傾向がある。

・レスポンスが悪い: 質問や依頼に対する回答が遅い、または曖昧。

注意!「アタリのふりをしたハズレ」担当者

さらに厄介なのがこのタイプです。表面上は人当たりが良く、親身なフリをしますが、よくよく話を聞くと、提案内容は常に銀行側にメリットが大きいものばかり(例:不要な融資や金融商品の押し込みなど)。すぐには見抜きにくいですが、提案内容の本質を見極める冷静さが必要です。

(「アタリ担当者、ハズレ担当者」比較図)

[関連記事:銀行融資審査の仕組みについて – 融資の返事が来ないのはなぜ?]

担当者のタイプによって、付き合い方にも工夫が必要です。

「アタリ」担当者との付き合い方と注意点

アタリ担当者は心強い存在ですが、「過度な依存」は禁物です。

・感謝と協力: 親身な対応には感謝の意を伝え、依頼された資料などは迅速に提出するなど、協力的な姿勢を示しましょう。

・依存しすぎない: 書類作成を丸投げしたり、何でも担当者頼みにしたりするのは危険です。銀行員には必ず転勤があります。 アタリ担当者が異動した後、次の担当者も同じように手厚くサポートしてくれるとは限りません。担当者がいる間に、自社でも手続きや必要書類を理解しておくことが重要です。

・学びの機会と捉える: なぜこの書類が必要なのか、銀行内でどういう判断がされるのかなど、アタリ担当者から積極的に学び、自社の金融リテラシーを高める機会としましょう。

「ハズレ」担当者との付き合い方と注意点 (融資担当者 合わない)

「どうも融資担当者 合わないな…」と感じるハズレタイプの場合、感情的にならず、冷静かつ毅然とした対応が必要です。

・記録の徹底: いつ、誰が、何を言ったか、依頼されたか、回答があったかなどを、具体的に記録しておきましょう。後々の「言った言わない」トラブルを防ぎ、状況を客観的に把握する助けになります。

・明確な要求と確認: こちらの要望や質問は、できるだけ具体的に、可能であれば書面(メール等)も活用して伝えましょう。回答が曖昧な場合は、再度確認を求めます。

・エスカレーション(上席への相談): あまりに対応が理不尽、説明が不十分、手続きが不当に遅延するなど、問題が大きい場合は、担当者の上司(融資課長や支店長など)に丁寧に相談することも選択肢の一つです。その際、感情的にならず、記録に基づき事実を客観的に伝えることが重要です。

・外部への相談: 銀行内部での解決が難しいと感じる場合は、中小企業支援機関(よろず支援拠点、商工会議所など)や、信頼できる専門家(コンサルタント、税理士など)に相談してみましょう。客観的なアドバイスや、場合によっては交渉のサポートを得られることもあります。

「どうしても今の担当者とはやっていけない。融資担当者 変更をお願いしたい」と考えることもあるかもしれません。しかし、これは一般的に非常に難しいのが実情です。

原則として顧客は担当者を選べない

銀行は、行内の人事方針、担当者の経験年数、担当顧客数、専門性などを考慮して担当者を配置しています。顧客側の希望だけで担当者を変更することは、原則としてありません。

変更を依頼できるケースとその方法

担当者の変更が認められる可能性があるのは、客観的に見て明らかに担当者側に問題がある、極めて例外的なケースに限られるでしょう。例えば、

・明らかな説明義務違反や、手続き上の重大な過失があった場合

・高圧的な言動や、ハラスメントに該当するような行為があった場合

・コミュニケーションが完全に成り立たず、通常の取引継続が不可能な場合

などです。このような場合でも、感情的に要求するのではなく、支店長などの責任者に対し、具体的な事実(記録など)に基づいて、冷静かつ論理的に相談する必要があります。それでも変更が認められる保証はありません。

担当者変更よりも現実的な対応

担当者変更を強く要求することは、銀行との関係自体を悪化させるリスクも伴います。多くの場合、より現実的な対応は、

・現担当者とのコミュニケーション改善を図る努力をする(明確な要求、記録の活用)。

・必要に応じて、担当者の上司を巻き込んで相談・解決を図る。

・複数の銀行と取引を行い、一つの銀行・担当者への依存度を下げる。

といったことになります。

単に親切で優しいだけでなく、会社のことを本当に考えてくれる担当者との関係を築くことが理想です。

「本物のアタリ」とは?

私が考える「本物のアタリ」担当者とは、

・会社の状況に寄り添い、できる限りの支援策を考えてくれる。

・同時に、会社の課題や問題点については、耳の痛いことであっても客観的に指摘し、改善を促してくれる。

・銀行内部の事情も理解しており、実現可能な提案や交渉ができる。

このような担当者は、会社の成長にとって貴重なパートナーとなり得ます。

経営者側の姿勢も重要

良い関係は一方通行では築けません。経営者側も、

・自社の状況を正直かつ正確に伝える(透明性)。

・依頼された資料は迅速に提出する(協力姿勢)。

・担当者からの厳しい指摘や助言にも、真摯に耳を傾ける(謙虚さ)。

といった姿勢を持つことが、担当者のタイプに関わらず、信頼関係を築く上で重要です。

銀行の融資担当者には様々なタイプがおり、「アタリ」「ハズレ」と感じることもあるでしょう。

・まずは担当者の特徴を見極め、それぞれのタイプに応じた適切なコミュニケーションを心がける。

・「アタリ」担当者には感謝しつつも依存しすぎず、「ハズレ」担当者(「融資担当者 合わない」と感じる場合)には記録を取り、冷静に対応し、必要なら上席や外部に相談する。

・「融資担当者 変更」の要求は最終手段であり、慎重に行う。

・会社の側も、透明性と協力姿勢を持って接することで、より良い銀行関係を築くことができる。

担当者個人に一喜一憂するだけでなく、会社として銀行とどう向き合っていくか、という長期的な視点を持つことが大切です。

この記事が、貴社の銀行との円滑なコミュニケーション、そして融資取引の一助となれば幸いです。

お問い合わせはこちらから。☟