「決算書の利益を良く見せるために、減価償却を調整しても大丈夫?」

「『償却不足』って、銀行はどう見ているの?」

「自社の決算書に償却不足があるか、どうやって確認すればいい?」

会社の決算において、「減価償却費」の計上は、時に経営者を悩ませる問題です。特に業績が厳しい局面では、「減価償却費を計上しなければ利益が増えるのに…」という誘惑に駆られることもあるかもしれません。この結果生じるのが「償却不足」です。

しかし、この償却不足、銀行評価の観点からは非常にネガティブに見られていることをご存知でしょうか? 先日も、ここ愛媛県内の支援先企業様と銀行に決算報告に伺った際、担当者から「過去からの減価償却不足累計額はいくらですか?」と質問を受けました。その企業は幸いにも毎年適正に償却していましたが、もし不足額があれば、銀行はそれを差し引いて実質的な財務内容を評価していたはずです。

この記事では、中小企業支援の専門家として、「償却不足とは」何か、その発生理由、決算書での確認方法、そして「償却不足 銀行評価」への具体的な影響と、経営者が取るべき対応について詳しく解説します。

【目次】

まず、「償却不足とは」何か、その基本的な意味を理解しましょう。

減価償却費の基本(おさらい)

減価償却とは、会社が購入した建物、機械、車両などの固定資産の取得費用を、購入年に一括で費用にするのではなく、その資産が使える期間(法定耐用年数など)にわたって分割して費用計上する会計手続きです。損益計算書には「減価償却費」として計上されます。

[関連記事:減価償却とは?経営者が知るべき基本と融資返済財源への影響]

償却不足の定義:計上額が法定限度額に満たない状態

償却不足とは、**税法などで定められた計算方法(例:法定耐用年数に基づく定額法や定率法)によって算出される、その年度に費用として計上できる減価償却費の「上限額(償却限度額)」に対して、実際に損益計算書に計上した減価償却費が少ない場合に、その「不足している差額」**のことを指します。

・例: ある資産の年間の償却限度額が200万円の場合

‣ 実際に200万円を計上 → 償却不足なし

‣ 実際に100万円しか計上しない → 償却不足額 100万円

‣ 全く計上しない → 償却不足額 200万円

では、なぜ本来計上すべき減価償却費を計上しない、つまり償却不足が発生するのでしょうか? その「償却不足 理由」を見ていきましょう。

税法上の「任意計上」ルール

最大の理由は、減価償却費の計上が、税法上「任意」(正確には損金経理が要件)とされている点です。企業が償却限度額まで計上しなくても、税務署から直接指摘されたりペナルティを受けたりすることはありません。(むしろ利益が増え、納税額が増える可能性があるため、税務署は問題視しません。)

利益調整(赤字回避・圧縮)が最大の動機

この「任意計上」ルールを利用し、特に業績が厳しい(赤字になりそうな)年度に、決算書の利益を良く見せるために、意図的に減価償却費の計上額を減らす、あるいは全く計上しないという「利益調整」が行われることが、償却不足が発生する主な動機です。「銀行や取引先に見栄えの良い決算書を見せたい」という経営者の心理が働くのです。顧問税理士から提案されるケースもあるようです。

自社の決算書に償却不足があるかどうかは、比較的簡単に確認できます。「償却不足 確認方法」は以下の通りです。

「別表十六」が鍵

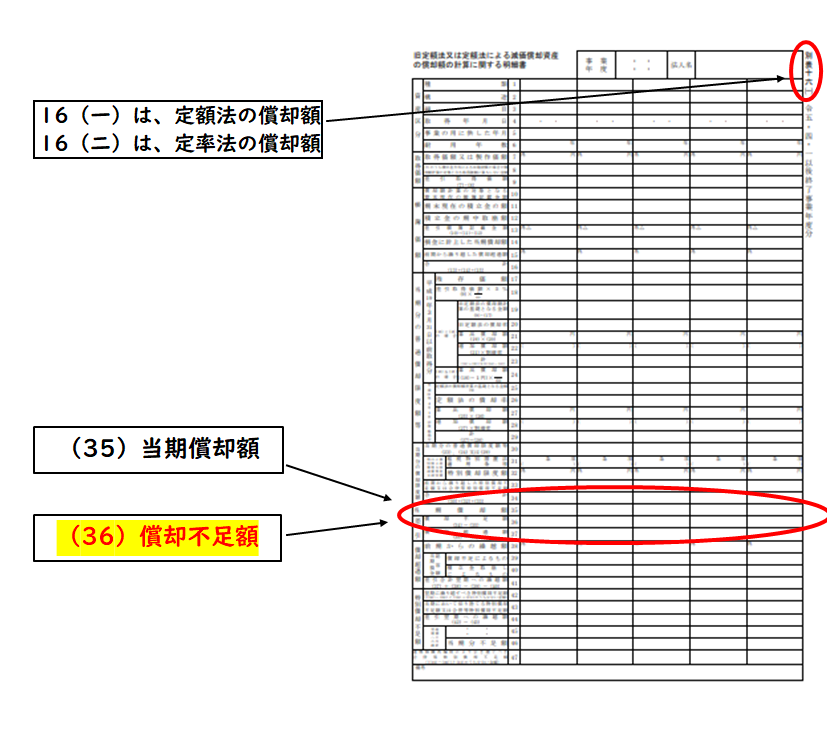

決算書一式に含まれる税務申告書類(別表)の中に、「別表十六(一)旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」および「別表十六(二)旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」があります。

これらの書類の「差引償却不足額」(下図参照、書式により若干文言が異なる場合があります)の欄を見れば、その年度にどれだけの償却不足が発生したかが明確に記載されています。

(図表イメージ:元記事の「別表16」画像で償却不足額の欄を強調)

固定資産台帳で詳細を確認

より詳細な情報(どの資産で不足が発生しているか等)は、「固定資産台帳」で確認できます。これは通常、顧問税理士が作成・保管しています。

経営者が良かれと思って行った(あるいは容認した)償却不足ですが、銀行からの評価という点では、多くの場合ネガティブに働きます。これが「償却不足 銀行評価」の実態です。

銀行は「別表十六」を必ずチェックする

まず大前提として、銀行は決算書を分析する際、必ず別表十六を確認し、償却不足の有無と金額を把握しています。 利益を操作しようとしても、簡単に見抜かれてしまうのです。

実質利益への修正評価

銀行は、損益計算書に記載された利益額から償却不足額を差し引いて、会社の実質的な利益水準を評価します。例えば、決算書上は100万円の黒字でも、償却不足額が300万円あれば、銀行は実質的に200万円の赤字と見なします。見かけ上の利益を取り繕っても、評価は改善しません。

信頼性低下とマイナス評価

さらに深刻なのは、「利益を操作する会社」というレッテルを貼られてしまうリスクです。意図的な償却不足は、銀行から見れば**「粉飾」に近い行為**と見なされる可能性があり、経営姿勢や決算書全体の信頼性に疑問符がつきます。これにより、融資審査において厳しい評価を受けたり、今後の取引に悪影響が出たりする可能性があります。「償却不足 銀行評価」は決して甘くないのです。

銀行評価以外にも、償却不足には以下のようなデメリットがあります。

経営判断の歪み:自社の実力を見誤る

見かけ上の利益に惑わされ、自社の本当の収益力や財務状況を経営者自身が誤認してしまうリスクがあります。これにより、本来必要なコスト削減や事業の見直しといった経営判断が遅れたり、過剰な投資を行ってしまったりする可能性があります。

不必要な税金支払い

償却不足により利益が過大に計上されると、本来支払う必要のない法人税まで支払ってしまうことになりかねません。これは、会社の貴重なキャッシュフローを無駄に流出させることになります。

融資返済原資の過小評価

前述の通り、減価償却費は重要な融資返済原資の一部です。償却不足により減価償却費が過小計上されると、**会社のキャッシュ創出力(返済能力)を正しく把握できなくなり、**適切な資金計画や借入計画を立てることが難しくなります。

[関連記事:減価償却が融資返済財源になる理由]

「償却不足とは」、その発生理由や確認方法、そして「償却不足 銀行評価」への影響を見てきました。結論として、意図的な償却不足は、短期的に利益を良く見せる効果があったとしても、中長期的には多くのデメリットをもたらすと言えます。

・銀行には利益操作と見抜かれ、信用を損なう。

・経営者自身の判断を誤らせ、改善の機会を逃す。

・不要な税金を支払い、キャッシュフローを悪化させる。

減価償却費の計上は税法上任意ですが、健全な経営管理のためには、法定耐用年数など一貫したルールに基づき、毎期適正額を計上することが強く推奨されます。 それが、会社の真の姿を映し出し、適切な経営判断と銀行との良好な信頼関係に繋がります。

・減価償却は投資回収プロセスであり、融資返済原資の一部。

・償却不足は利益操作と見なされ、銀行評価はマイナス。

・償却不足は経営判断を誤らせ、不要な税負担を生む。

・⇒ 適正な減価償却の継続が重要。

この記事が、減価償却、そして償却不足に対する正しい理解を深め、貴社の健全な財務運営の一助となれば幸いです。

お問い合わせは、こちらからどうぞ。☟